「長く住み続けられる家」を実現するための家づくりのポイント

掲載日:2021/08/25

形あるものは、いつか必ず壊れるもの。家といえどもその例外ではありません。これまで日本は、先進国の中でも住宅寿命が短い国であるといわれていました。一生懸命お金をためて建てた家でも1代で取り壊し、建て直すのが当たり前。しかし時代は変わり、上質な素材を使った「長く住み続けることができる家」への需要が高まっています。

古くなった家を取り壊すのではなく、メンテナンスをしながら長く住み続けるスタイルが、現代の家づくりのスタンダード。今回は、「長く住み続けられる家」を実現するためには、どのように家づくりを進めたらいいのかお伝えしたいと思います。

- 親の代から住み続けていた古い家を受け継ぐことになったが、生活スタイルに合わない。

- 新しく建てる家は、子ども、孫の代の代を超えて何年も住み続けていってほしい

こうした悩みを解決し、要望をかなえる「長く住み続けられる家」とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

長く住み続けられる家の構造とは?

長く住み続けられる家について考えるときに、大前提として考えておかなければならないことがひとつあります。それは「躯体の劣化・破損によって住み続けられなくなる」という事態はなんとしても避けたいということです。

建物が劣化・破損してしまう原因は、大きく分けて「外界からのストレス」と「素材自体の破損・老朽化」の2種類があります。以下に建物が破損・老朽化してしまう原因を一覧にしてご紹介しましょう。

- 外界からのストレス

- 太陽光(紫外線)、急激な温度変化、雨漏りや結露による腐食・カビの発生、シロアリ、強風、雪など

- 躯体の破損・老朽化

- 災害、破損、経年劣化など

こうした躯体の破損・老朽化を防ぐには、住まいの定期的な検査とメンテナンスが欠かせません。逆にいうと、メンテナンスさえしっかり行なっていれば、大きな破損を未然に防ぎ、長く住み続けることができます。

「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」では、長く安心して住むことができるよう、しっかりプランニング・施工・メンテナンス計画を行っている家に対する評価として、「長期優良住宅」の認定基準を設けています。申請は所管の行政庁(都道府県、市または区)に行いますが、この認定を受けることで、長く住み続けられる家になるだけでなく、税の軽減などを受けることができます。

イニシャルコストはかかるかもしれませんが、冷暖房費やメンテナンス費用を考えれば、性能の高い建物が結果的にはおトク。長く・安心して暮らすための家づくりの指標としても、ぜひ参考にしたいところです。

小さな傷から家の破損が始まることも

完成時は美しかった住まいも、毎日雨や風、紫外線にさらされることによって、外壁や屋根などに小さな傷や割れが生じます。

特に気をつけたいのは、外壁にサイディングやタイルを使用している場合の目地(シーリング)部分。外壁が美しい状態にあっても目地が劣化してしまうケースが多々あります。こうした傷や割れ、劣化して切れた目地部分から水が入り込むことで、内部にカビや腐食が発生して、結果躯体の大きな損傷へとつながることがあります。

修復不可能な状態となって建て替えが必要になる状況を避けるためには、定期的な点検が大切です。点検時に小さな破損を見つけ、適正なメンテナンスで修復しておけば、躯体の大きな破損を防げます。

早期メンテナンスの心構えとしては、「表面が傷ついただけだから、修理しなくても問題ない」と考えるのではなく、「表面が傷ついただけで済んでいるから、今のうちに修復しておこう」と考えましょう。また、大きな地震や台風などの災害の後も、外壁や屋根の状態をチェックすることをおすすめします。

破損を素材レベルでとどめ、構造材を無事に保つことが、長く住み続けられる家をつくるための秘訣です。

長く住み続けられる間取りとは?

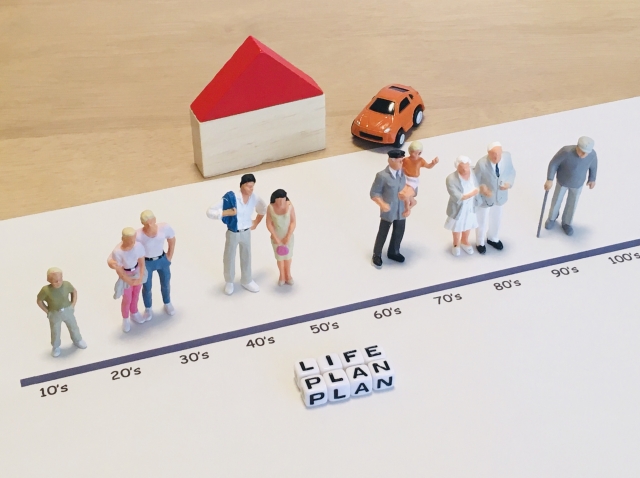

長く住み続けられる家には、もうひとつ重要なポイントがあります。それは、「ライフスタイルの変化に対応できるよう、あらかじめ想定しておくこと」です。

人生には、さまざまな「ライフイベント」が存在します。ライフイベントとは、「ライフスタイルが大きく変化するタイミング」のことです。代表的な例としては、結婚や出産、子どもの独立(一人暮らしの開始)、高齢な親との同居、定年退職などがあります。家を建てる際、その時点でのライフスタイルだけを考慮して家づくりを行うと、ライフスタイルに大きな変化が起きたとき、使わない部屋や設備が発生してしまうのです。

長く住み続けられる家を実現するためには、将来遭遇するであろうライフイベントと、それによって引き起こされるライフスタイルの変化を予測し、変化の前後、どちらにも対応できる間取りや設備を考えておきましょう。

たとえば、「しばらくは定年後の夫婦2人で暮らすつもりだが、将来子どもが結婚したら二世帯で同居したい」という場合はどうでしょうか。

このケースでは、「二世帯のプライバシーを保つことができるよう、後から2軒分の設備を設置できる間取りにする」というプランが有効です。同居がスタートする時に追加で設備を設置するスペースを想定しておき、さらに2世帯の動線が重ならないようなプランにすれば、ストレスなく2世帯同居生活をスタートできるでしょう。

また、「今はまだ元気だが、将来体が衰えたとき家が生活しづらくないか心配」という場合はどうでしょうか。

こうしたケースでは、リビングなどの生活設備を1階部分に集中させておくのがおすすめ。生活のほとんどが1階部分だけで可能になるうえ、バリアフリー改修を行うのも楽になります。2階、3階を活用したいなら、あらかじめホームエレベーターが増設できるスペースを確保しておけば、必要になった時にリフォームで設置することで、2階、3階への移動がスムーズになるでしょう。

長く住み続けられる家づくりのポイント

最後に、「長く住み続けられる家」をつくるために必要な要素をまとめてみましょう。

- 建物の破損・老朽化を防ぐため、定期的な点検とメンテナンス計画を立てておく

- あらかじめメンテナンスに必要な予算を把握し、準備しておく

- 劣化部分を見つけたら早いうちから修復し、躯体に被害を及ぼさない

- ライフスタイルの変化を予測し、将来に備えた間取りを計画する

- 遭遇するライフイベントと、ライフスタイルが変わる前後の暮らしをイメージしておく

これらに気をつければ、「長く住み続けられる家」を実現することができます。さっそく、家づくりの次のステップに進みましょう。