住宅生産振興財団と住宅展示場協議会では、毎年全国の総合住宅展示場に来場した方を対象に「総合住宅展示場来場者アンケート」を実施しています。

本シリーズでは2020年の調査の内容を詳しく見ていきます。

第7回は「総合住宅展示場の魅力」についてです。

住まいを通じて“安心で豊かな暮らし”の実現を提供する旭化成ホームズ くらしノベーション研究所は、近年の賃貸併用住宅の実態とオーナーの意識、並びに家族変化への対応実態を明らかにする目的で、自社で建設した築1-30年の賃貸併用住宅オーナーへ実施したアンケート調査の結果をまとめ、発表しました。

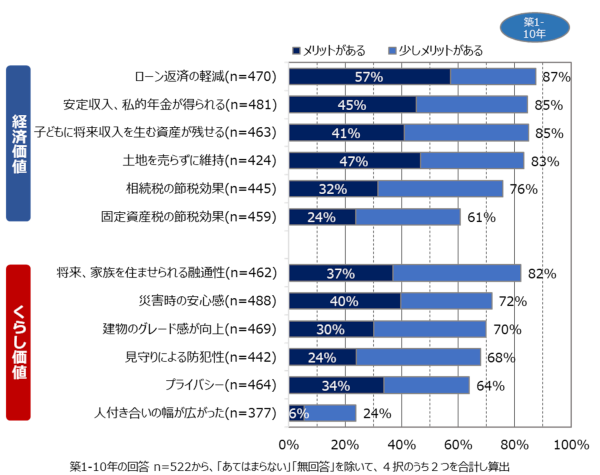

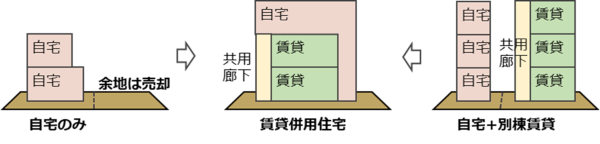

賃貸併用住宅とは、自宅と賃貸住宅を一つの建物にまとめたものです。一般的に賃貸併用住宅には、家賃収入が発生することでのローン返済や老後の収入へのサポート効果、相続時の特例による税軽減効果などの「経済的価値」があることが知られています。更に自宅部分を身体へ負担が少ないワンフロア化しやすいことや、家族構成が変化した際に賃貸住戸部分の増減・転用で対応できること、また高齢期には入居者とのコミュニケーションを通して社会とのつながりが保てるなどの「くらし価値」も持ち合わせています。

同社が賃貸併用住宅を仕様化してから本年で40周年となります。その間に提供した賃貸住宅の多くで現在までに家族構成の変化が発生していると考えられることなどから、このたび、この40年の変化と近年の実態を調査を実施したとのことです。

~以下原文のまま転載~

【調査トピックス】

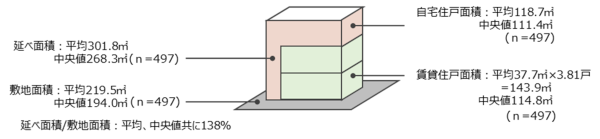

土地利用の視点では敷地面積が平均で約66坪、中央値で58坪と住宅地の面積規模でありながら、3階建て以上が7割以上を占めており、延べ面積と敷地との比は平均138%と高度利用が行われています。

延べ面積データが得られたものに限定すると、自宅面積は平均36坪、中央値では34坪程度であり、賃貸住戸は平均で3.8戸、面積は約38㎡と単身居住の住生活基本法における誘導居住面積水準[都市居住型]である40㎡に近づいています。

図5:築1-10年の土地利用の状況

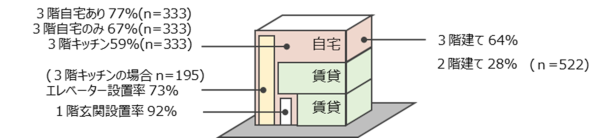

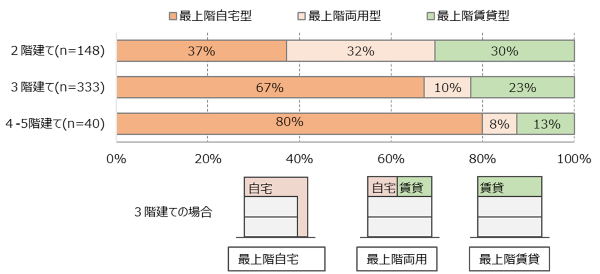

3階建てが67%(築1-10年)を占め、4-5階建てと合わせて7割を超えています。自宅と賃貸の上下関係は階数が高くなるほど、最上階に自宅がある割合が多くなる傾向が分かりました。

2階建てでは最上階が賃貸のみ、すなわち1階が自宅のものが30%、最上階が自宅のみの最上階自宅型が37%と拮抗していますが、3階建てでは、最上階自宅型が67%、両用型を合わせると77%に達し、この場合、キッチンが最上階に設置される率が59%あることから環境のよい最上階を自宅LDKとしていることがわかります。

最上階キッチンの場合は1階に玄関を設ける率が92%、ホームエレベータの設置率が73%と高く、1階までのアクセスが確保された、高齢者も住みやすい住居となっているものが多くあります。

図6:3階建ての構成イメージ

図7:築1-10年自宅と賃貸住宅の上下関係

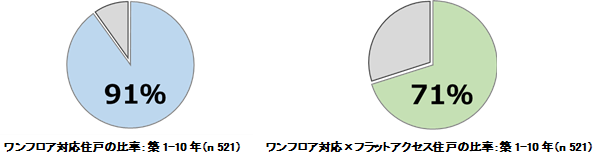

くらし価値の1つ目として、長く住み続けられる住まいは主要な生活空間がワンフロアにまとまっている、すなわち段差なく移動できることが重要です。

「ワンフロアライフ」の定義として、①住戸構成階が1つ②エレベーターで複数階を接続③主階の面積を確保(夫妻55㎡,または単身居住40㎡以上)いずれかに合致していることとし、「フラットアクセス」は①主要な生活空間が1階②主要な生活空間にEV(準備含む)でアクセス可のいずれかに合致しているとした場合(※詳細は報告書P38、P40参照)、今回の調査では、賃貸併用住宅は調査対象の91%がワンフロアライフ対応住戸であり、賃貸併用住宅では自宅住戸を1つの階にまとめ、ワンフロアライフ対応住戸を作りやすいことが確認できました。

また、ワンフロアかつ、住戸の主要な生活空間が1階、または階段を使わずにアクセスができるフラットアクセス住戸は71%で、3階建ての約半数がエレベーターを設置しており、高齢期にも住みやすい住戸になっていることが分かりました。

図8:ワンフロア対応住戸の比率とワンフロア×フラットアクセス住戸の比率

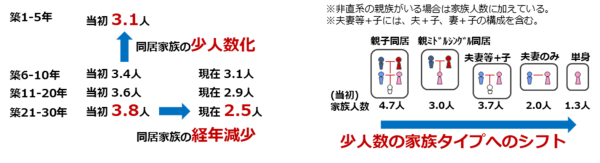

同居家族人数は建設当初で築21-30年の3.8人から築1-5年では3.1人まで減少し、家族の少人数化が進んでいます。一方で築21-30年では当初から1.3人減り現在は2.5人となるなど、経年による家族の減少も明らかとなりました。

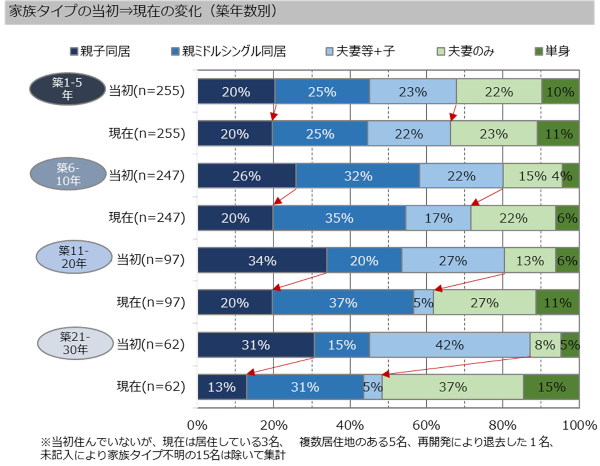

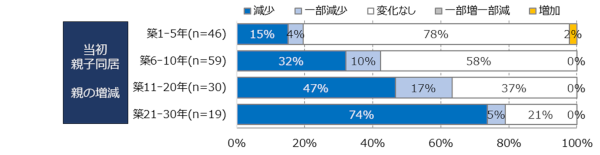

家族タイプで見ると、当初の平均人数は、多い順に「親子同居」が4.7人、「夫妻+子」が3.7人となっており、築年数が経つにつれ、この2タイプが減り、より少人数のタイプが増えていきます。各家族タイプの平均人数は当初から現在でほぼ変わらず、家族タイプが移行していくことで同居人数が減っていきます。

築年数が経過するにつれ家族人数が減少している理由としては、子の独立、配偶者、あるいは親子同居の場合の親の転出などによると考えられます。その対応として将来を見据え、自宅を夫妻のみ居住に適した設計として、賃貸用に設計した住戸側に親や成人の子が住んだり、家族用の住戸を賃貸に転用しやすく設計しておき、空いたら賃貸にするといった例が見られました。

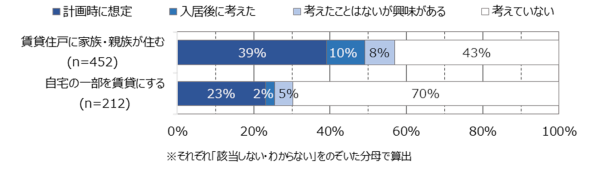

特に親子同居については家族変化が多くみられ、今回の調査では、約40%が賃貸併用住宅の計画時は賃貸住戸に家族や親族が住むことを想定しており、賃貸住戸に家族が住んでいる場合、約4割は家賃徴収をしていることも確認できました。

図9:家族人数の変化と家族タイプの変化

図10:築年数別、家族タイプの当初から現在の変化

図11:賃貸部家族居住、家族住戸賃貸化を想定した割合

図12:当初親子同居の場合の築年数別、親の増減状況

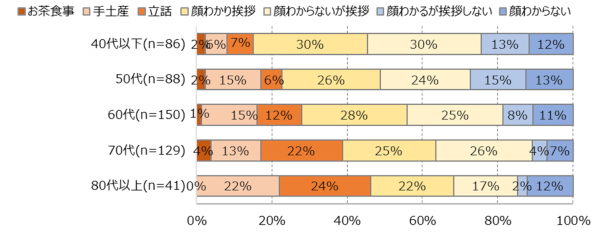

高齢期、特にひとり暮らしとなった場合には地域とのつながりも重要です。築年数別にみると、挨拶する割合は築年数1-10年、11-30年共に約8割ですが、訪問や立ち話は少し減っています。

また、アプローチが共用の方が立ち話や挨拶をする割合が高く、逆に分離では挨拶なしの割合が上がっています。共用の方が出会う機会が多く共用部での立ち話や挨拶は促進される反面、オーナーが居住者とは関わりたくない場合は分離することも重要と思われます。

図13:年代別のコミュニティ深度

賃貸併用住宅は、賃貸部からの収入が得られるため、ローン返済が軽減されたり、所有する土地を活用できる経済価値がメリットとして認識され、経済的価値は1998年の前回調査同様、変わらないことが分かりました。

経済価値だけでなく、一つの建物に自宅部と賃貸部があるため、賃貸部への家族居住や自宅部の賃貸化により家族変化への対応が可能であることも、大きなメリットといえます。

これに加え、賃貸居住者の存在により家族のみ居住の場合に比べ同居人数が多くなり、災害時でも助け合える人がいる安心感や、日常においても人の目があるため、見守りによる防犯性が高まり、くらしに対する価値もメリットとして感じていると考えられます。

図14:賃貸併用住宅のメリット

図15:経済価値とくらし価値

【調査背景】

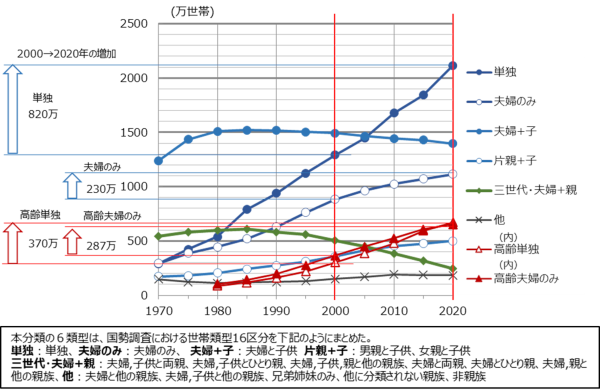

わが国における世帯あたりの構成人数は、2005年以降それまで最多だった「夫婦+子」の世帯を単独世帯が上回り、さらに「夫婦のみ」世帯も増加を続けています。2020年時点では「夫婦+子」世帯と単独世帯の差が更に開いており、世帯の少人数化が進んでいます。

また「夫婦のみ」世帯の増加はほぼ65歳以上の「夫婦のみ」世帯が増えたことによるのに対し、単独世帯における伸びの半分以上は64歳以下となっていることから、高齢及び若年の単独世帯とに分裂していることが分かります。

1975年に、当社はそれまで親子一体の同居ではなく、親世帯子世帯それぞれ分離しながら一つ屋根の下で住む「二世帯住宅」を提案し1980年代以降顕著となった「三世代・夫婦+親」世帯から、親世帯(1人~2人)と子世帯(3~4)人へと核家族化した親子の集居ニーズに対応してきました。

更に2012年には単身の兄弟姉妹が二世帯に集居する「2.5世帯住宅」を提案しました。また1980年代以降の単身世帯の増加に対応し、自宅と賃貸住宅を一つの建物にまとめることで、オーナーと入居者が同じ屋根の下で分離して暮らす「賃貸併用住宅」を1982年に仕様化し、1988年には賃貸併用住宅商品「ESCORT」を発売開始しました。その後のバブル期などを背景に、家賃収入や相続税対策など、賃貸併用住宅の経済的価値が広く知られるようになっていきました。

図1:世帯類型ごとの世帯数の推移(全国):国勢調査

当社が賃貸併用住宅を仕様化してから本年で40周年となります。この間に、建設時のオーナーの高齢化や家族の変化があったと予想されます。加えて当初のオーナーの家族構成も二世帯同居、夫婦と子の4人世帯といったこれまでの想定から、親世帯とミドルシングル(30歳以上の単身の子)との同居や、夫婦のみ、単身といった少人数世帯など多様化していることが考えられます。

さらに入居者側では30-50代の単独世帯が増加したことで、それに合わせた賃貸住戸の広さや質の向上傾向が顕著に表れており、自宅住戸と賃貸住戸の差が少なくなっています。都市においては少人数化した家族を一つの建物に集居することがSDGsの観点からも求められており、高齢期に暮らしやすいストックの確保、そしてオーナー側の家族変化に対応できる集居形態の準備などが今後重要になっていくと予想したため、今回、賃貸併用住宅の価値を再度考察することとしました。

調査では、この40年の変化を探るため、築1~10年を中心に、築11~30年の賃貸併用住宅の調査結果と比較しました、さらに一部の設問について、1998年の調査報告と比較することで、価値の変化を明らかにしています。

図2:賃貸と自宅を1つの建物にする賃貸併用住宅

【調査概要】

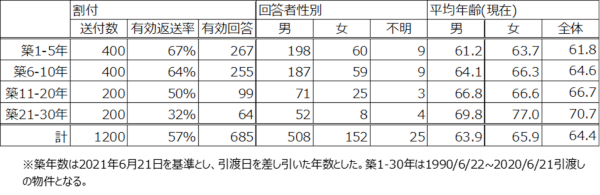

図3:割付条件と有効回答数及び回答者の概要

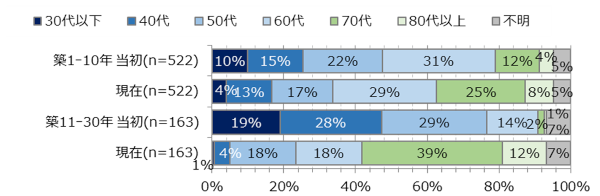

図4:回答者年代の分布

PR:くらしノベーション研究所調査報告

「賃貸併用住宅の価値」

~オーナー調査から見えた新たなメリット~(外部サイト)

匠の心で建てる完全自由設計の注文住宅を扱うアキュラホームは、住居学・生活学の視点で研究を行う日本女子大学 定行研究室と2019年8月に共同研究契約書を締結し、入居後の住まい方について共同研究を実施したと発表しました。

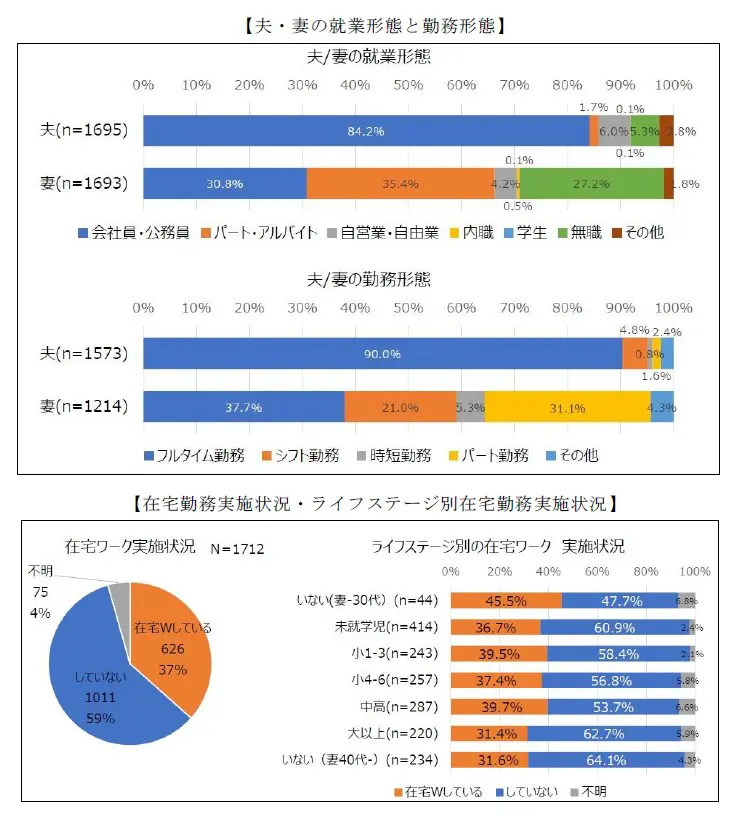

2011年または2016年にアキュラホームで建築した1,716組の居住者を対象に、住宅内の空間の使い方について、またコロナ禍の暮らしの変化について共同で調査を実施した結果、入居者のライフステージによる利用形態の変化とウィズコロナ時代に必要とされる住空間の機能について明らかになったとし、報告しています。

【トピック(調査結果)】

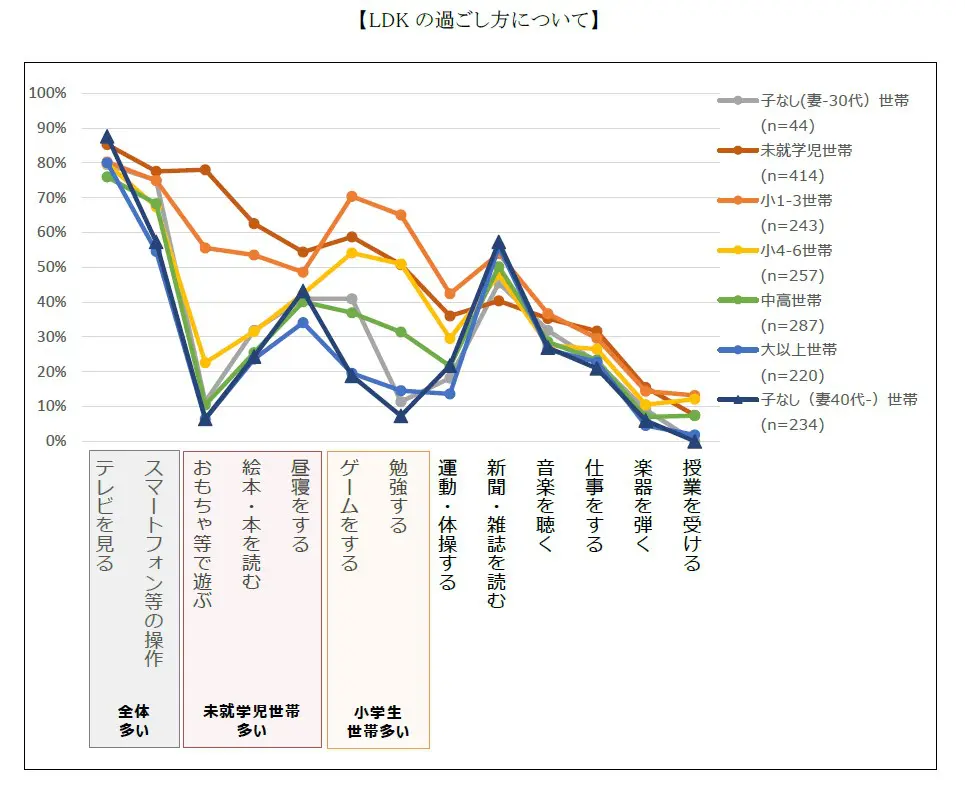

LDKの過ごし方として、末子が小学生(4-6年)までの世帯は「おもちゃ等で遊ぶ」、「絵本、本を読む」、「勉強をする」などが多く、妻の在宅勤務の場所としても「ダイニングテーブル」「ダイニングやリビングの一角」とする割合が多い。このことからLDKは子どもの見守りや共に過ごす場としての用途で用いられていることがわかる。一方、中高生以降は、「スマートフォン等の操作」「新聞、雑誌を読む」「昼寝をする」など個人がリラックスする用途で用いられており、ここでは勉強する割合は低いことがわかる。

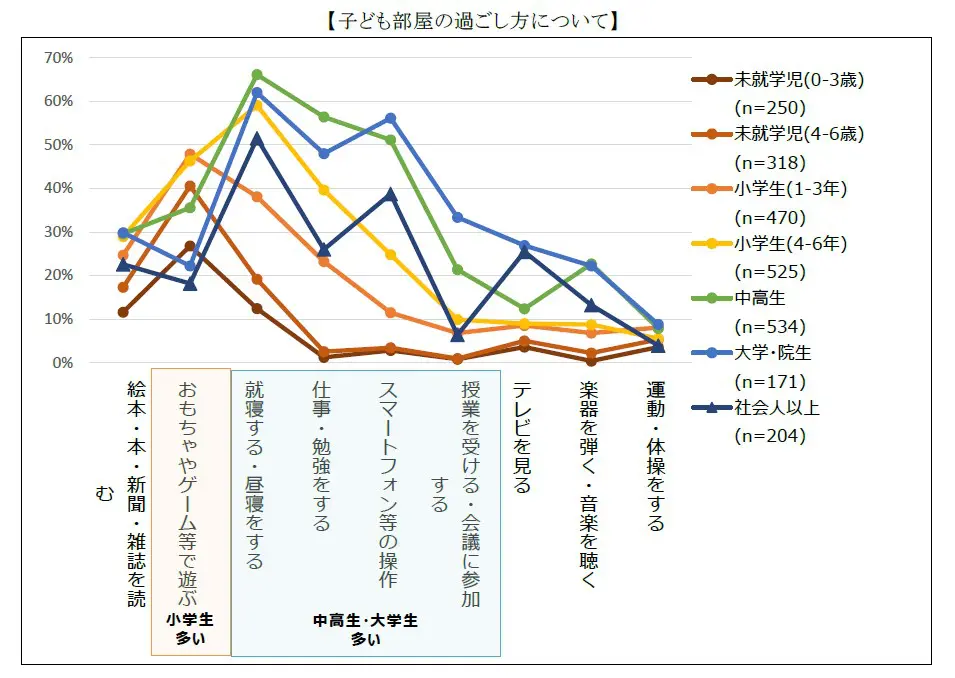

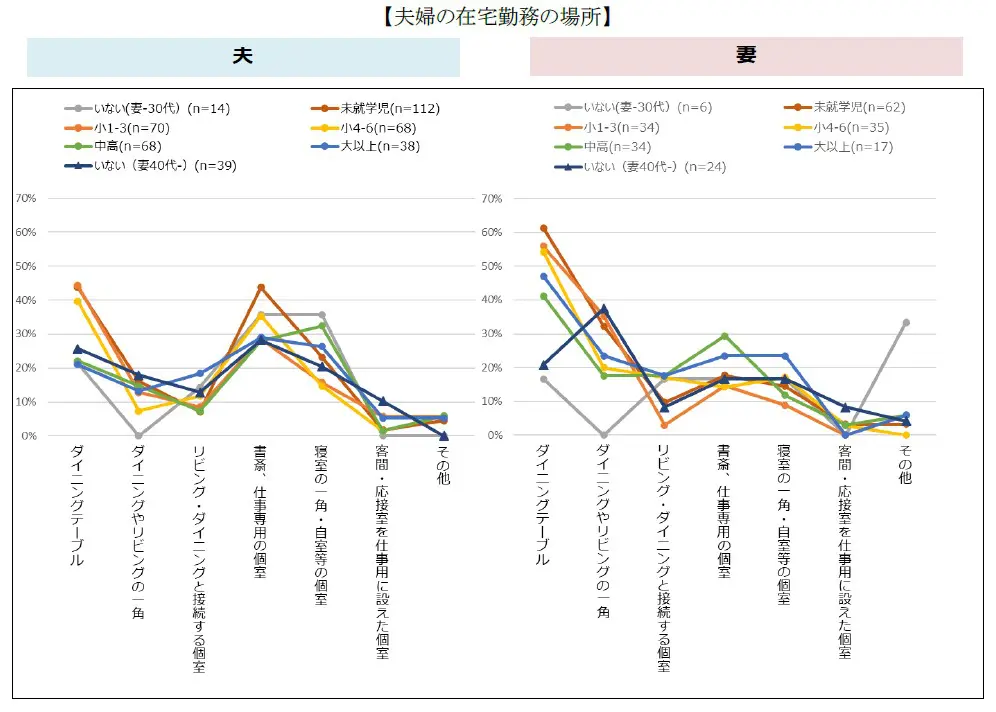

子ども部屋の利用形態として、各世帯の子ども一人ひとりについて聞いたところ、小学生(4-6年生)までは、「就寝する、昼寝する」の割合が低く、「おもちゃやゲーム等で遊ぶ」割合が高い。中高生以降は「仕事・勉強をする」、「スマートフォン等の操作」、「授業を受ける・会議に参加する」など集中して行う作業などで使用される。また、在宅勤務を行う場所は、夫は個室、妻はダイニングテーブル(LDK)という傾向が明らかになった。

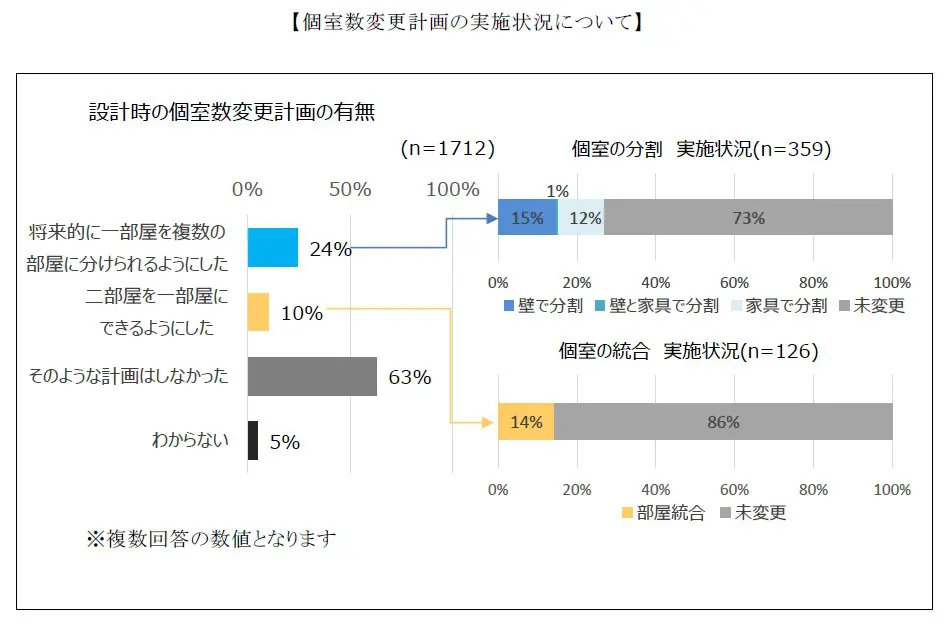

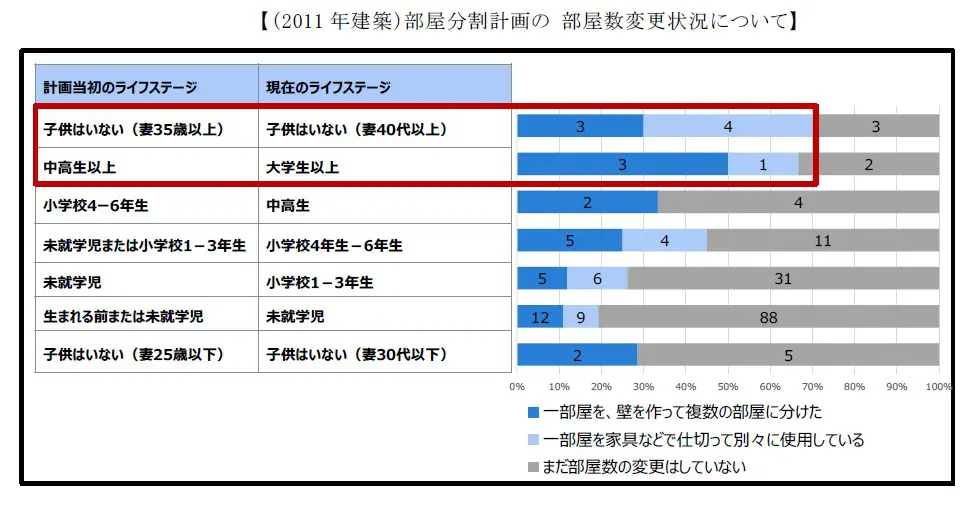

新築の設計では個室の分割や統合など、ライフステージにあわせ間取りの変更を可能にする場合がある。個室数の変更計画の有無や、実施状況について確認したところ、新築段階で計画をしていても実施した方は約1~2割に留まり、部屋数変更を実施していない人が多い。当初分割を予定していた方の中には、子どもが出ていったあとのことを考え、壁で仕切らず、アコーディオンカーテンなどの家具で空間を分割し、利用している場合などがある。一方、部屋の分割を実施した方の傾向をみると、2011年に建築した方は子どもが中学生に上がる前後で実施している傾向が見られる。2016年に建築した方は中学生以降で分割している。いずれも前項の「集中して作業する場」としての個室が必要となる時期に実施されている。聞き取り調査では子どもが高校受験時や高校生になったときに部屋を分割する意向が確認できた。

子どもがいる世帯では、子どもが未就学児でも約7割の世帯が子ども部屋を設けており、小学校入学から高校卒業までの世帯では約9割が設置していると回答した。

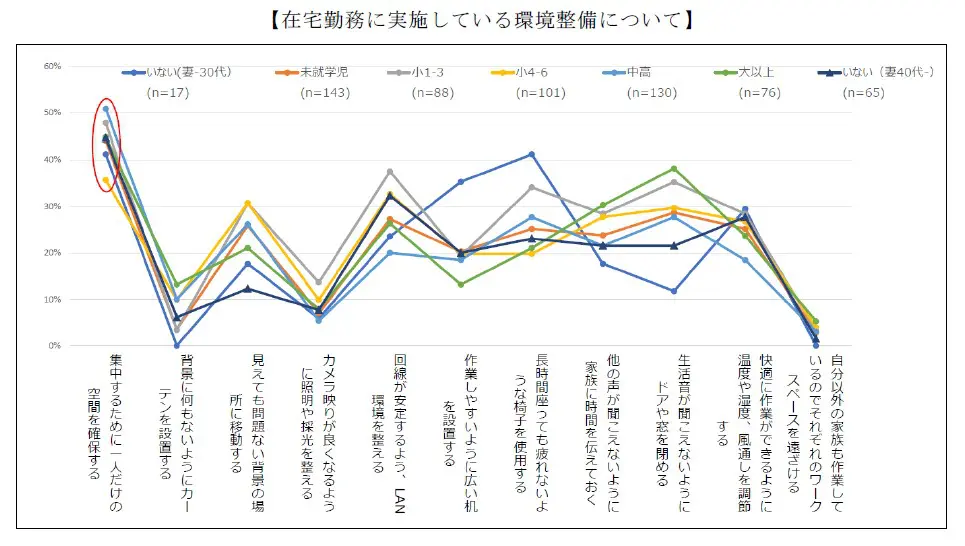

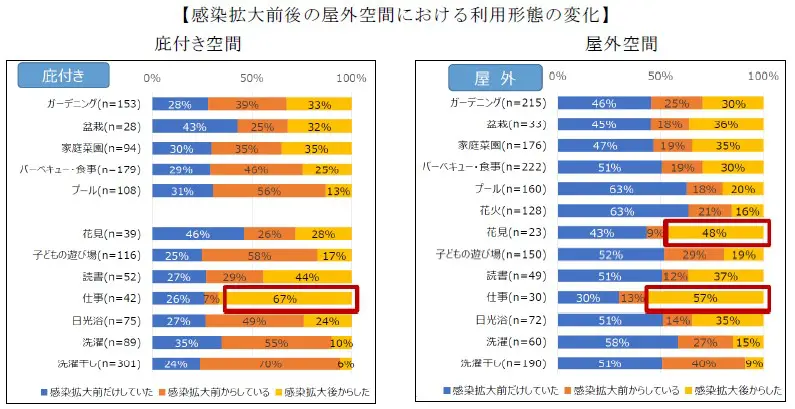

コロナ禍において在宅勤務を経験する人が増え、良質な在宅勤務環境を確保するため、居住者が取り組んでいることがアンケートによって明らかになった。どの年代の子どもを有していても最も多かった回答は「集中するために一人だけの空間を確保する」というもの。子どもが小さいうちはLDKなどで子どもを見守りながら在宅勤務を実施する方が多かったがWEB会議などもあり、一人だけの空間を確保するニーズは高い。また「快適に作業ができるように温度や湿度、風通しを調整する」や「生活音が聞こえないようにドアや窓を閉める」などのニーズも高い。感染拡大前後の屋外空間における利用形態の変化をみると、庇の有無にかかわらず、仕事のために利用する人の割合が増加した。屋内空間のみならず、屋外空間についても、仕事や気分転換、子どもが非日常を体験できる空間設計が求められる。

住宅の最も大切な使命は小さな子どもから高齢者までが安全に安心して住まい続けられることではないでしょうか。子どもの成長や家族構成の変化、加齢による身体機能の低下、そして社会情勢に柔軟に対応できる住宅が求められるといえるでしょう。

戸建住宅を建築する半数は親が3,40代、子どもは小学生以下の子育て期となり、子どもの成長による住まい方変化への対応は直近の課題となり計画に反映しやすいといえますが、子どもが巣立った後の生活や、身体機能の低下への対応も視野に入れ、長期居住を可能にする住まいが今、求められています。さらに本調査ではコロナウイルス感染拡大から2年目の時期に調査を実施し、戸建住宅ならではである半屋外空間や、屋外空間の活用が明らかとなりました。

屋内外共に、住宅の使い方を固定せず、余白の残し、社会情勢や家族関係の変化に合わせ、居住者が自由に活用できる空間を持ち合わせる住宅が、今後、求められるのではないでしょうか。

当研究所では豊かな暮らしを提供するアキュラホームの社内研究所として、時代の変化やお客様のニーズを捉え、的確に対応すべく研究開発を行ってまいりました。

今回は、世帯構成別、また近年のコロナ禍における各部屋の使用用途について、詳細に調査を行いました。コロナ禍による在宅時間の増加を受け、音の問題から屋外空間の有効活用がなされていること、男女で異なる在宅勤務場所などがデータにより明らかになりました。

また、当社が積極的に提案しているスケルトンインフィルについては、子どもの成長に合わせて部屋を仕切るという計画を新築当初に22%の家庭が採用しており、それを実施した人が内2割以下であることから、予算、難易度、時間などがお客様にとっては不透明で、ハードルが高いこともわかりました。今回は、入居後5年、10年での調査結果ですが、今後も引き続き調査を続け、利用状況の経年的変化を把握し、使い勝手も向上させていきたいと考えます。

今回の調査では、住まいを提案するものとして、変わりゆく家族の暮らしを見据え、家族とともに家も育てられるよう、入居後のフォロー体制やリフォーム事業の重要性も再確認いたしました。今後も、住まいを永く快適に使い続けていただくために、お施主様とコミュニケーションをはかりながら、建てて終わりではなく、お客様と寄り添って家を守っていく「永代家守り」の精神で住まいづくりを続けてまいります。

子どものための環境の研究を中心に、集合住宅や高齢者、知的障害者などの広い分野における住環境の研究に取り組んでいます。時代とともに変化するライフスタイルや地域コミュニティの在り方をアンケート・観察などによって調査し、住居学・生活学の視点から分析しています。

アキュラホームは、2014年6月に住まいと暮らしに関する調査研究を行う「アキュラホーム 住生活研究所」を企業内研究所として設立しました。世代を超えて長く快適に暮らすことのできる住環境の実現とともに、つくり手と住まい手が末永く協力し、使い込んだ住宅の価値が、新築時の価値を上回ることができるような仕組みと文化の構築を目指しています。

【研究目的】

【調査概要】

アキュラホームPR:アキュラホーム・日本女子大学 共同研究

入居後5-10年の戸建て住宅1,716件に向け調査を実施

ライフステージによる間取りの変化と、コロナ禍の住環境実態について(外部サイト)

人にも地球にもやさしく、永く住み継がれていく住環境の創造を目指す積水ハウスは、夏休みに向けて、自宅で楽しめる屋外空間のご提案を目的に、全国の20~60代の既婚男女計500名を対象に「自宅におけるアウトドアに関する調査」を実施しました。

同社の研究機関の住生活研究所では、暮らしにおける「幸せ」のさらなる追求のために「住めば住むほど幸せ住まい」研究として様々な調査を実施しています。今回は、新型コロナウイルスの流行前後における自宅のデッキやバルコニーでの過ごし方の変化や、コロナ禍で人気が高まっているおうちアウトドアにぴったりの空間はどのようなものかを導きだしました。

調査では、バーベキューやキャンプに加え、屋内でも可能なお茶やコーヒー、お酒、ランチなども屋外で楽しみたいという人が多いことがわかりました。また、バーベキュー場やキャンプ場に行ったことがなくても、おうちアウトドアを楽しんでいる人が多いことも判明。その気軽さや手軽さが人気の秘密のようです。

コロナ禍で変化するデッキやバルコニーでの過ごし方の調査結果をはじめ、夏本番に向けて、より気軽におうちアウトドアを楽しむための4つの「幸せTips」もご紹介します。

コロナ禍でおうちカフェやべランピングなどが注目を集め、自宅での楽しみ方が広がったことは記憶に新しいのではないでしょうか。中でも「おうちバーベキュー」は圧倒的に人気が高く、自宅に屋外空間がある人のうち4割近くが興味があると回答しました。また、「食事(朝食・昼食・夕食)」と回答した人も4人に1人以上。「おうちカフェ」や「おうち飲み」も、それぞれ約2割の人が興味があるという結果になっています。バーベキューやキャンプのように屋内では難しいものだけでなく、屋内でも楽しめる飲食も、あえて屋外で楽しみたいと考えている人が多いようです。

実際にしたことがあるおうちアウトドアは、コロナ禍前後に関わらず、1位が「おうち飲み」、2位が「おうちバーベキュー」という結果になりました。また、数は少ないですが「屋外空間で食事(朝食・昼食・夕食)」と「おうちキャンプ / べランピング」はコロナ禍で始めた人が多く、「食事」経験者はコロナ禍前の54人からコロナ禍以後は79人と約1.5倍に増加、「おうちキャンプ / べランピング」経験者はコロナ禍前の26人からコロナ禍以後は48人と約1.8倍に増加しました。コロナ禍を経て外食の機会が減り、自宅での「食」シーンの楽しみ方のレパートリーが増えたのかもしれません。

おうちアウトドアを楽しんでいる人は、キャンプ場 やバーベキュー場へも行く人が多いのでしょうか。実は、自宅でバーベキュー、キャンプやべランピングをしたことがある人(26.6%)のうち、今までに家族でキャンプ場やバーベキュー場へ行ったことがある人は67.5%。約3人に1人の32.5%は、自宅でのみ楽しむ「おうち専門キャンパー」とわかりました。

また、バーベキュー場やキャンプ場に行ったことがない人の多くが、おうちアウトドアに興味がある、または楽しみたいと考えていることもわかりました。その理由は、「おうち時間を楽しみたいから」と回答した人が56.7%で1位と、まだまだコロナ禍の影響が感じられます。しかし、2位以下は「手軽に楽しめるから」が49.2%、「小さな子どもがいるから」が19.2%と続くことから、自宅で家族と一緒に楽しめる手軽さや気軽さに魅力を感じている人が多いこともわかりました。おうちアウトドアはキャンプ未経験でも始めやすく、また今後もコロナの状況に関わらず人気が続くと予想されます。

さらに、自宅で過ごしたい派の人にとってもおうちアウトドアは魅力的であることもわかりました。調査では、夏の日中は「自宅で過ごしたい」と考える人が半数以上いることが判明しましたが、そのうち4割を超える43.9%の人はおうちアウトドアに興味があることがわかりました。暑い夏の外出は気が向かなくても、快適なわが家で手軽に楽しめるのであれば、屋外でバーベキューや食事をしたいと考える人が多いようです。

自宅にデッキやベランダ等がある人のうち、月に一回以上それらの空間で過ごしている人は32.7%という結果に。おうちアウトドアを楽しみたい人が多い一方、実現できている人は少ないことがわかりました。自宅の屋外空間の活用状況についても約半数の48.0%が「満足していない」と回答。もっと活用したいと考えている人が多いようです。

自宅の屋外空間で過ごす際に気になることは、「虫」が最多の58.2%。「近所迷惑」が49.2%、「外部からの視線やプライバシー」が34.8%と続きました。虫は完全に避けることは難しいですが、ご近所の方々とは、普段からお声がけできる間柄をつくっておけると安心ですね。さらに、プライバシーを確保できるデッキやバルコニーなどがあれば、もっと気軽におうちアウトドアを楽しめるかもしれません。また、「暑い・寒い」「日焼けや熱中症」と回答した人もそれぞれ3割以上。これからの季節は特に気になる方が多いのではないでしょうか。直射日光を避けられたら、夏の時期でも屋外で過ごしやすくなりそうです。

人気の高いおうちアウトドアですが、実際に楽しむとなるとまだまだ課題があることがわかりました。プライバシーを確保し、直射日光を避けることができるデッキやバルコニーが自宅にあれば、もっと気軽に屋外での時間を楽しめそうですね。実は積水ハウスでは、デッキやバルコニー等、自宅にいながら自然や風を感じられるスペースに関わるご提案を用意しています。ここでは、おうちアウトドアをより楽しむためにデッキやバルコニーに盛り込みたい、4つの「幸せTips」をご紹介します。

① 直射日光を避けてリラックス:軒下空間の活用やパラソルやタープの使用で直射日光を避けることができ、これからの季節もより快適になります。日焼けが気になる方も安心して屋外で過ごせるのではないでしょうか。新たなお住まいを検討中の方は、室内から軒先まで天井が一体となってつながった、深い軒のある半屋外のデッキやバルコニーもおすすめです。

② おうちアウトドア空間への動線:室内からスムーズに出入りしやすい屋外空間にすれば、まるでリビングやダイニングの延長のように、家族団らんの場として過ごせます。飲食を楽しむ際の準備や片付けもしやすくなりおすすめです。リビングの近くのバルコニーやテラスに家具を置き、おうちアウトドアスペースにしてみるのはいかがでしょうか。

③ 樹木の上手な活用:日陰を得られる樹木を植えたり、外部からの視線が気になる位置に植栽をしたりすることで、直射日光の軽減やプライバシーの確保が可能になります。それだけでなく、自宅にいながらより自然を感じることができるようになるのも嬉しいポイント。積水ハウスの「5本の樹」計画でご紹介しているような在来種を植えれば、地域の環境を守ることにもつながります。

④ アウトドアグッズ専用の収納を確保: パラソルやテーブル、椅子などのアウトドアグッズは専用の収納を設けるのがおすすめです。専用の収納とすることで、他の物に屋外の汚れがついてしまう心配がなくなります。屋外空間から直接使える収納や物入れ、または出入り口の窓や扉に近い収納であれば、使いたいときに出し入れしやすく便利です。

住生活研究所長 メッセージ

調査では、おうちバーベキューをはじめ食事やお酒など、屋外での「食」シーンの楽しみ方が広がり、アウトドア気分を満喫されている方が多い様子がみてとれました。

わが家では、屋内を軒下空間にみたててアウトドアランチを楽しんでいます。窓辺にテーブルを置いて窓を開けると、まるで外にいるかのような気分になれるんですよ。大きな虫が近づいてきたら網戸を閉めたり、においが室内に拡散しないようにサーキュレーターを使ったりと、より快適に過ごせるようにしています。

ぜひ皆様も「幸せTips」を参考に、ご家庭やライフスタイルに合った工夫をしながら、自宅で気軽にアウトドア気分を味わってみてくださいね。

河崎 由美子

執行役員 住生活研究所長

1987年入社。高校入学までの12年間を海外で過ごした経験や子育て経験などを生かし、総合住宅研究所でキッズデザイン、ペット共生、収納、食空間など、日々の生活に密着した分野の研究開発全般に携わる。一級建築士。

<「自宅におけるアウトドアに関する調査」調査概要>

調査期間:2022年6月2日~3日

集計対象人数:500人

集計対象:全国の20~60代の既婚の男女

3人に1人がキャンプ経験なし?おうちアウトドアはコロナ後も続くのか

人にも地球にもやさしく、永く住み継がれていく住環境の創造を目指す積水ハウスは、梅雨時の快適な生活空間のご提案を目的に、全国の20~60代の男女計500名を対象に「梅雨と洗濯に関する調査」を実施しました。

積水ハウスの研究機関の住生活研究所では、暮らしにおける「幸せ」のさらなる追求のために「住めば住むほど幸せ住まい」研究として様々な調査を実施しています。今回は、すっきりとした空間を叶えるための洗濯や室内干しとは?梅雨時に住まい手が快適に生活できる空間がどのようなものか?を導き出すための調査になります。

そして今回の調査結果をもとに、梅雨時をはじめ毎日の洗濯を快適にする4つの「幸せTips」もご紹介します。

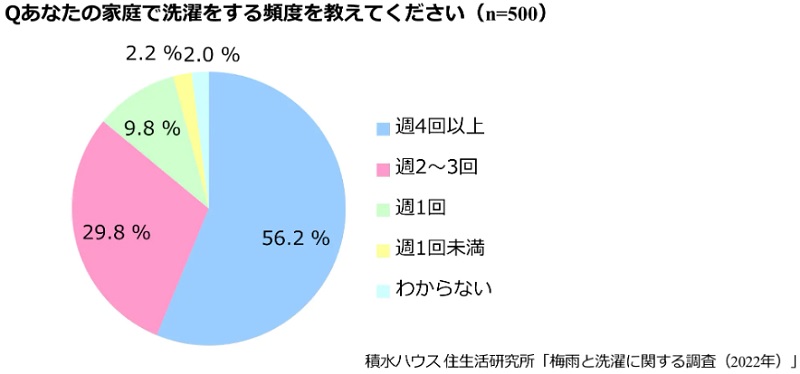

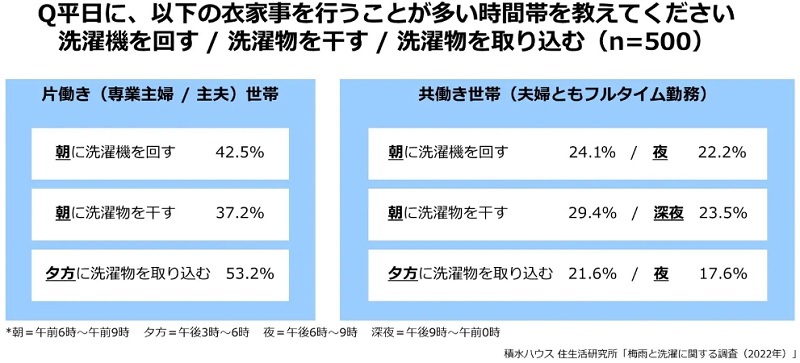

調査結果によると、56.2%の人が週に4回以上家庭で洗濯をしています。洗濯作業を行う時間帯は、片働き(専業主婦 / 主夫)世帯は朝(午前6時~9時)に洗濯機を回す、洗濯物を干す人がそれぞれ42.5%、37.2%。夕方(午後3時~6時)に取り込む人が半数以上の53.2%。共働き世帯(夫婦ともフルタイム勤務)では、洗濯機を回す、洗濯物を干す時間帯は、それぞれ夜(午後6時~9時)、深夜(午後9時~午前0時)と回答した人の割合が、朝と回答した人と同程度という結果に。仕事前に洗濯をする人と帰宅後にする人の2パターンに大きく分かれると言えるでしょう。

また、共働き世帯では、コロナ前の調査(積水ハウス 住生活研究所「生活定点調査 衣家事編(2015年)」)と比べ、朝または午前中に洗濯機を回すと回答した人の合計が42.8%から44.5%に、朝または午前中に洗濯物を干す人は46.0%から49.0%にそれぞれ増加。一方、夜または深夜に洗濯機を回す人は43.7%から40.7%、夜または深夜に洗濯物を干す人は43.4%から39.2%に減少しました。共働き世帯では22.1%の人が新型コロナウイルスの感染拡大で在宅勤務になったと回答しており、仕事前に洗濯を行う人が増加したと考えられます。

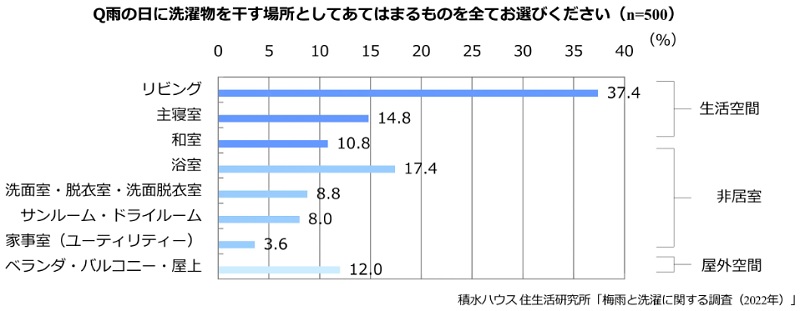

梅雨時、とくに知りたいのは室内干し事情ではないでしょうか。雨の日はリビングに干す人が最も多く37.4%となりました。主寝室や和室など、リビング以外の生活空間に干す人も、それぞれ10%を超えています。朝干してから夕方取り込むまで、長時間生活空間に洗濯物が干しっぱなしのご家庭が多いことが予想されます。

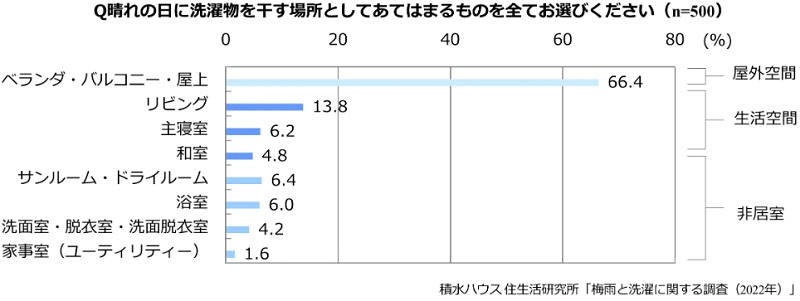

実は、雨の日に限らず、晴れの日に屋内に洗濯物を干す人も多いことがわかりました。17.6%の人は天候に関係なく全ての衣類を屋内で干しており、屋外をメインとして干している方も下着(21.6%)やおしゃれ着(19.2%)など、洗濯物によって干す場所を分けているようです。晴れた日の外干しは早く乾くものの、人目に触れたり、大切な衣類が直接陽にあたり傷んでしまう可能性があったりするため、あえて室内干しをする人がいると考えられます。晴れの日の室内干しの場所もリビングが最多で、1割以上の人がリビングに干していると判明しました。

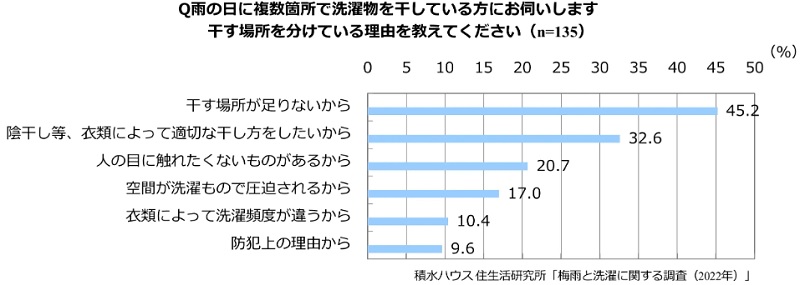

また、雨の日は複数箇所で洗濯物を干す人が27.0%ということもわかりました。最大の理由は干し場不足。1室にまとめて全ての洗濯物を干す十分なスペースがなく、結果として複数の空間を洗濯物が圧迫してしまっているご家庭が多いようです。

ここまでの調査結果によると、雨の日は朝から夕方まで洗濯物が複数の生活空間を圧迫してしまうことに加え、晴れの日も室内干しをしたりするご家庭も一定数あるようです。共働き世帯では、夜に洗濯をするご家庭も多く、また、在宅勤務で朝に洗濯をする人が増加しているとはいえ、仕事中は急な天候に対応することが難しい場合も少なくありません。いまや室内干しスペースは必須と言えるのではないでしょうか。

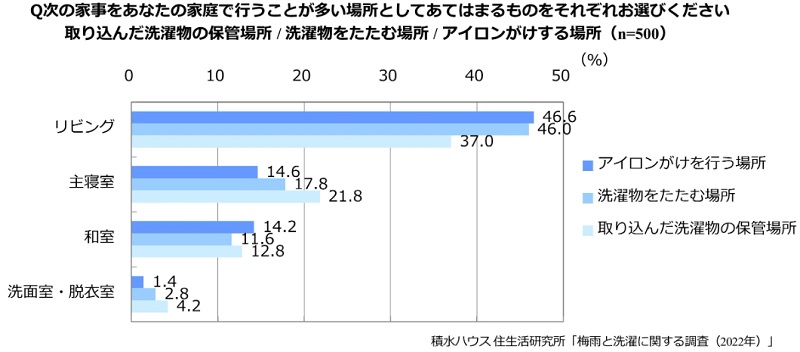

洗濯物を取り込んだ後も、たたんだりアイロンをかけたりと作業は続きます。すぐに行うことができず、取り込んだ洗濯物を一時的に保管する場合も多いのではないでしょうか。取り込んだ洗濯物の保管場所はリビングが最多(37.0%)で、主寝室(21.8%)、和室(12.8%)と続く結果に。たたむ場所やアイロンがけの場所も同様に、リビング、主寝室、和室の順となりました。

リビングで洗濯関連の作業を行う家庭が多く、憧れのすっきりした生活空間の実現は難しいように思えてしまいます。しかし、生活空間と切り離した場所で洗濯作業を行えるようにすれば、叶えることができるかもしれません。

雨の日や夜間に加え、晴れの日も直射日光や花粉を避けて干すことができる室内干しスペースや、生活空間と切り離した家事スペースがあれば、梅雨時をはじめ毎日の洗濯がもっと快適になるのではないでしょうか。実は積水ハウスでは、洗濯専用室をはじめとした、室内干しや家事スペースに関わるご提案を用意しています。ここでは、衣家事を快適にするために住まいに盛り込みたい4つの「幸せTips」をご紹介します。

① 室内干しスペースの確保:雨の日や夜に加え、人目や直射日光を避けたい衣類や花粉が気になる時期の室内干しにも活躍します。また、洗濯専用室内に干すことで生活空間の圧迫感もすっきりし、湿度上昇が避けられ快適に。

② 作業台や収納の設置:アイロンがけや片付けなど、全ての洗濯作業を一室で済ませることが可能になり、衣家事の負担が大幅に減少します。生活空間がすっきりすることも嬉しいポイントです。

③ 洗濯機の近くに外干しスペース:洗濯機の近くに外干しスペースを設置することで、濡れて重くなった洗濯物を持っての移動距離が短くなり、晴れた日の外干しも楽々行えるようになります。

④ 洗濯機を洗面所から解放:洗濯専用室に洗濯作業を集約することがおすすめ。洗面所・脱衣所から洗濯作業を切り離すことで、来客にも対応できるすっきりした洗面所になります。

今お住まいのご自宅に洗濯専用室を作るのは難しい場合も、少しの工夫で生活空間をすっきりさせることが可能になります。例えば、つっぱり棒やカーテンを使用して洗濯機が見えないようすること、普段の生活で目に入りにくいよう洗面室の鏡に映らない場所やカーテンで仕切れる場所に室内干しスペースを設けることなどがおすすめです。

ぜひ皆様も4つの「幸せTips」を参考にご自宅でできる工夫を行い、梅雨時もすっきりした生活空間を保つことができる室内干しスペースをつくってみてください。

住生活研究所長 メッセージ

調査では、洗濯作業がリビングにはみ出している方が多くおられましたね。とくに雨の日は外に干せない分、室内に洗濯物が広がっていて、それがストレスになってしまう方も多いのではないでしょうか。私自身はリビングの居心地にこだわりがあって、日頃からお片付けには気をつけています。マイルールは、リビング周りに衣服を置かない事。衣類が見えないだけで、リビングに居る時間がより快適になります。ぜひ皆様も今回ご紹介した「幸せTips」を参考に、生活空間が快適になるよう、ご家庭で工夫を行ってはいかがでしょうか。これから住まいづくりをされる方は、洗濯専用室も検討してみてくださいね。

河崎 由美子

執行役員 住生活研究所長

1987年入社。高校入学までの12年間を海外で過ごした経験や子育て経験などを生かし、総合住宅研究所でキッズデザイン、ペット共生、収納、食空間など、日々の生活に密着した分野の研究開発全般に携わる。一級建築士。

<「梅雨と洗濯に関する調査」調査概要>

調査期間:2022年5月14日~15日

集計対象人数:500人

集計対象:衣家事を主体的に行っている全国の20~60代の男女

【積水ハウスの幸せ住まい研究】雨の日だけではない、リビングルームに洗濯物を干す人が増加するワケ

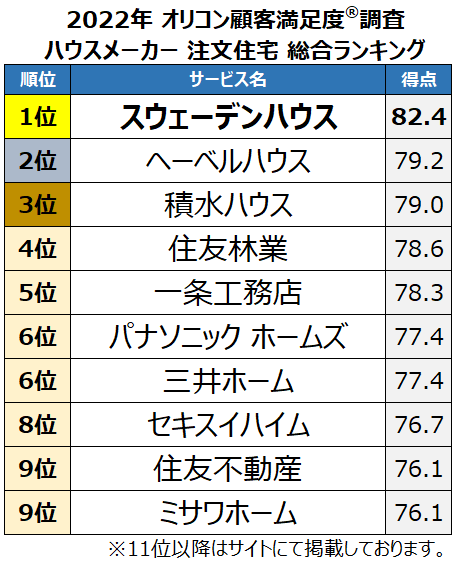

第三者の立場で顧客満足度調査を実施するoricon MEは、『ハウスメーカー 注文住宅』についての満足度調査を実施し、2022年2月1日(火)14時00分にその結果を「オリコン顧客満足度®」公式サイト内にて発表いたしました。結果は2015年の調査開始以来、8年連続で【スウェーデンハウス】が総合1位を獲得しました。

本調査は、全国の実際のサービス利用者を対象に、インターネットによるアンケートを実施。事前調査や企業ヒアリングをもとに、サービスにおける評価項目をそれぞれ設定し、各項目の設問について回答を聴取いたしました。結果を集計し規定の回答者数を満たした企業について、「総合」「評価項目別」「部門別」にランキングを発表しています。

※総合得点は評価項目に利用者ニーズに基づく重要度の掛け合わせ、他社推奨得点を加味して算出しています。

【スウェーデンハウス】が8年連続総合1位に 全13評価項目でも1位 特に「住居の性能」で高評価

総合2位【ヘーベルハウス】、「鉄骨造」部門で7年連続1位

総合3位【積水ハウス】は「東北」で6年連続、「甲信越・北陸」で7年連続、「近畿」「中国・四国」で2年連続1位

総合9位の【ミサワホーム】、「北海道」部門で2年連続1位

過去12年以内に新築した注文戸建住宅に在住し、かつ選定に関与した全国の25~84歳の男女16,130人を対象とした、2022年で8回目となる『ハウスメーカー 注文住宅』の満足度調査。

結果は、【スウェーデンハウス(株式会社スウェーデンハウス 本社:東京都世田谷区)】が、2015年の調査開始以来、8年連続で総合1位を獲得しました。評価項目では全13項目で1位に。建築構造や基本性能、住居の耐火性や断熱性、気密性などを評価した「住居の性能」はほかの項目のなかでも特に高い評価となっており、実際の利用者からも満足度の高い声が多く寄せられました。そのほか部門の地域別「関東」、男女別「男性」「女性」、年代別「40代」、世帯別「1世帯」、工法別「木造」、築年数別「2~6年以内」「7~10年以内」で1位となりました。

~【スウェーデンハウス】について 実際の利用者コメント~

「基本性能(気密性、断熱性)は抜群によいと思う(40代・男性)」

「気密性の高い快適な家。家中の温度が一定で住みやすい(40代・女性)」

「断熱性能が良く、夏や冬も快適に過ごせる点と、デザイン性の高さが良い(30代・男性)」

「建ててからのメンテナンスがいい(30代・女性)」

総合2位の【ヘーベルハウス(旭化成ホームズ株式会社 本社:東京都千代田区)】は、部門の地域別「東海」、年代別「20・30代」「50代」「60代以上」、世帯別「2世帯」、工法別「鉄骨造」で1位に。特に「鉄骨造」部門は7年連続で1位となり、継続して高い評価を獲得しています。

~【ヘーベルハウス】について 実際の利用者コメント~

「鉄骨なので耐震性や断熱性に優れている(60代以上・男性)」

「耐震性など安全面で安心感がある。営業担当者が丁寧でした(40代・女性)」

「頑丈な骨格、外壁。質やアフターサービスが良いと思う。対応も早い(40代・男性)」

「こちらの考え方と予算のバランスを上手く調整していただいた(50代・男性)」

続いて、総合3位には【積水ハウス(積水ハウス株式会社 本社:大阪府大阪市)】がランクイン。部門の地域別「東北※1」は2017年から6年連続、「甲信越・北陸」は2016年から7年連続、「近畿」「中国・四国」は2年連続1位となりました。(※1 2018年は「北海道・東北」として発表)

~【積水ハウス】について 実際の利用者コメント~

「全体的に担当者はみんな丁寧だったし、会社の信頼性もある。安心して住める家になったと思う(30代・女性)」

「基礎からの構造がしっかりしており、施工主が自由にデザイン出来るところが良かった(40代・女性)」

「担当の方が全員とても詳しく、よい提案をしていただいた(50代・女性)」

「アフターサービスが良い。何かあって連絡したらすぐ対応してくれる(30代・女性)」

そのほか、総合9位の【ミサワホーム(ミサワホーム株式会社 本社:東京都新宿区)】は「北海道」部門で2年連続1位を獲得しています。

●評価項目(全13項目)

情報のわかりやすさ / モデルハウス / ラインナップの充実さ / 打ち合わせのしやすさ / 営業担当者の対応 / 金額の納得感 / 設計担当者の対応 / 施工担当者の対応 / デザイン / 住居の性能 / 設備・内装の質 / アフターサービス / 長期保証

●部門(全21項目)

地域別 :北海道 / 東北 / 関東 / 甲信越・北陸 / 東海 / 近畿 / 中国・四国 / 九州 ・ 沖縄

男女別 :男性 / 女性

年代別 :20・30代 / 40代 / 50代 / 60代以上

世帯別 :1世帯 / 2世帯

工法別 :木造 / 鉄骨造

築年数別:1年以内 / 2~6年以内 / 7~10年以内

《調査概要》 2022年 オリコン顧客満足度®調査 ハウスメーカー 注文住宅

■サンプル数: 16,130人 ■規定人数: 100人以上 ■調査企業数: 56社

■定義:建物の構造や間取り、設備、内装などを自分の希望どおりにできる注文住宅を施工・販売し、支店など複数の営業所を展開するハウスメーカー、ビルダー、工務店

また、デザインやコンセプトなど、予め設定されている商品を施工・販売する事業者も含む

■調査期間: 2021/10/04~2021/10/14、2020/10/08~2020/10/16、2019/10/10~2019/10/15

■調査対象者 性別:指定なし 年齢:25~84歳 地域:全国 条件:過去12年以内に新築した注文戸建住宅に在住であり、かつハウスメーカー、ビルダー、工務店の選定に関与した人

高いデザイン性と優れた耐震性を持つ木造住宅を提供する住友不動産は、住友不動産グループの総合力を生かし、土地探しから家づくりまでワンストップで提案することができる「注文住宅ショールーム」を、9/3(金)新宿住友ビル 5 階にグランドオープンしました。

「注文住宅ショールーム」は、新築一戸建ての検討者が、「土地探しから家づくりまで」をワンストップで体験できる施設です。全国に直営270店舗を展開する「住友不動産販売」のデータベースを活用して、 希望のエリアにおいて素早く土地を探し、その場で紹介してもらえます。また、同社の建築士が常駐している為、希望の土地で要望に応じたプランをその場で作成し、概算見積も同時に確認できます。住宅設備・ 仕様についてもオリジナル住宅設備を一堂に展示、その場で確認できるようになっています。

住宅生産振興財団と住宅展示場協議会では、毎年全国の総合住宅展示場に来場した方を対象に「総合住宅展示場来場者アンケート」を実施しています。

本シリーズでは2020年の調査の内容を詳しく見ていきます。

第7回は「総合住宅展示場の魅力」についてです。

調査概要

| 目 的: | 総合住宅展示場来場者の住宅計画および総合住宅展示場の利用実態等を分析・把握すること |

| 時 期: | アンケート依頼 2020年8月21日~9月22日 |

| アンケート回収 2020年8月29日~10月5日 | |

| 集 計・分 析 2020年10月6日~11月2日 | |

| 調 査 方 法: | 全国32の総合住宅展示場への来場時にアンケートを依頼し、帰宅後に直接記入していただき、後日郵送にて回収 |

| データ提供元: | 住宅生産振興財団 住宅展示場協議会 |

| 調 査: | (株)日本経済社 |

調査概要

◆目 的

総合住宅展示場来場者の住宅計画および総合住宅展示場の利用実態等を分析・把握すること

◆時 期

アンケート依頼 2020年8月21日~9月22日

アンケート回収 2020年8月29日~10月5日

集 計・分 析 2020年10月6日~11月2日

◆調査方法

全国32の総合住宅展示場への来場時にアンケートを依頼し、帰宅後に直接記入していただき、後日郵送にて回収

◆データ提供元

住宅生産振興財団 住宅展示場協議会

◆調 査

(株)日本経済社

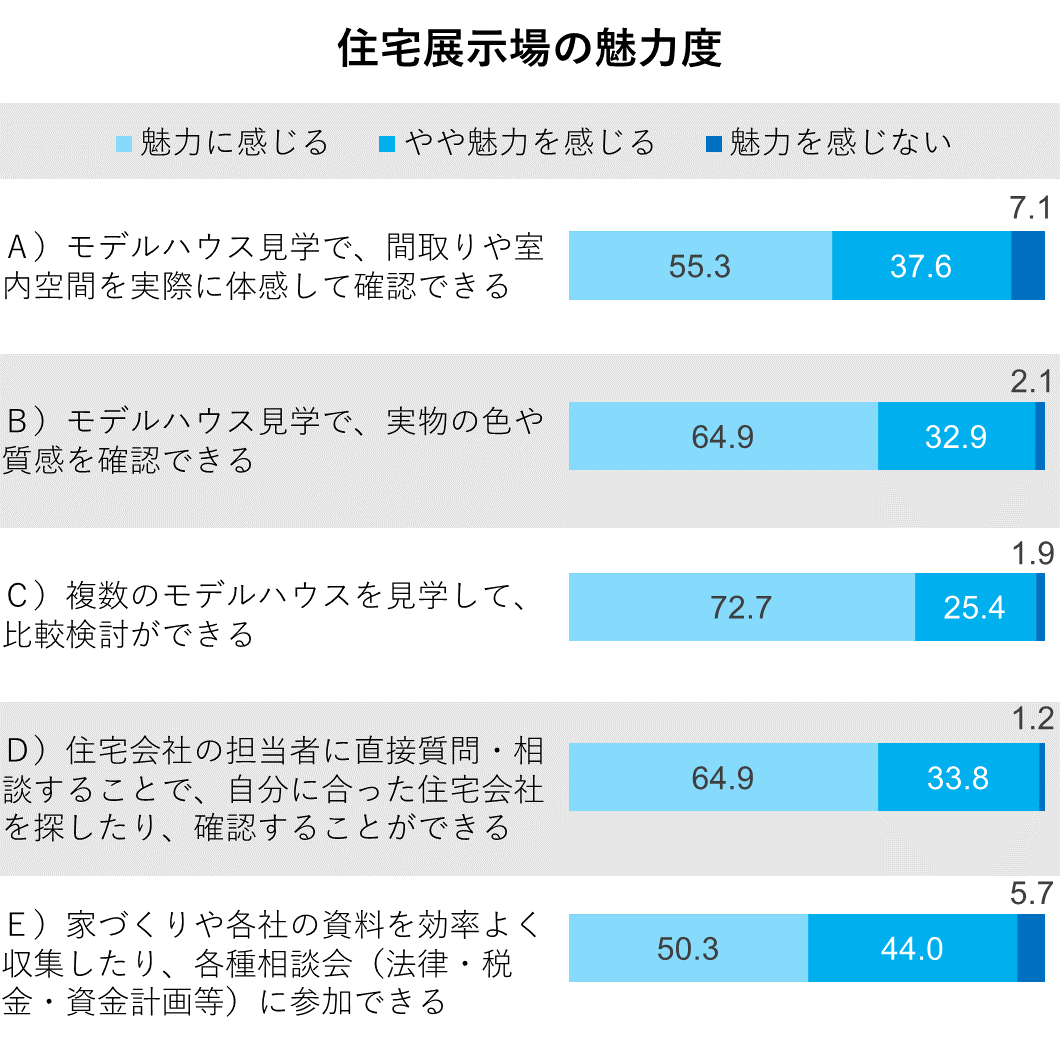

総合住宅展示場訪問の魅力について聞いたところ、「魅力に感じる」が最も多かったのは「C)複数のモデルハウスを見学して、比較検討ができる」でした。「魅力に感じる」「やや魅力を感じる」をあわせると、最も多いのは「D)住宅会社の担当者に直接質問・相談することで、自分に合った住宅会社を探したり、確認することができる」でした。

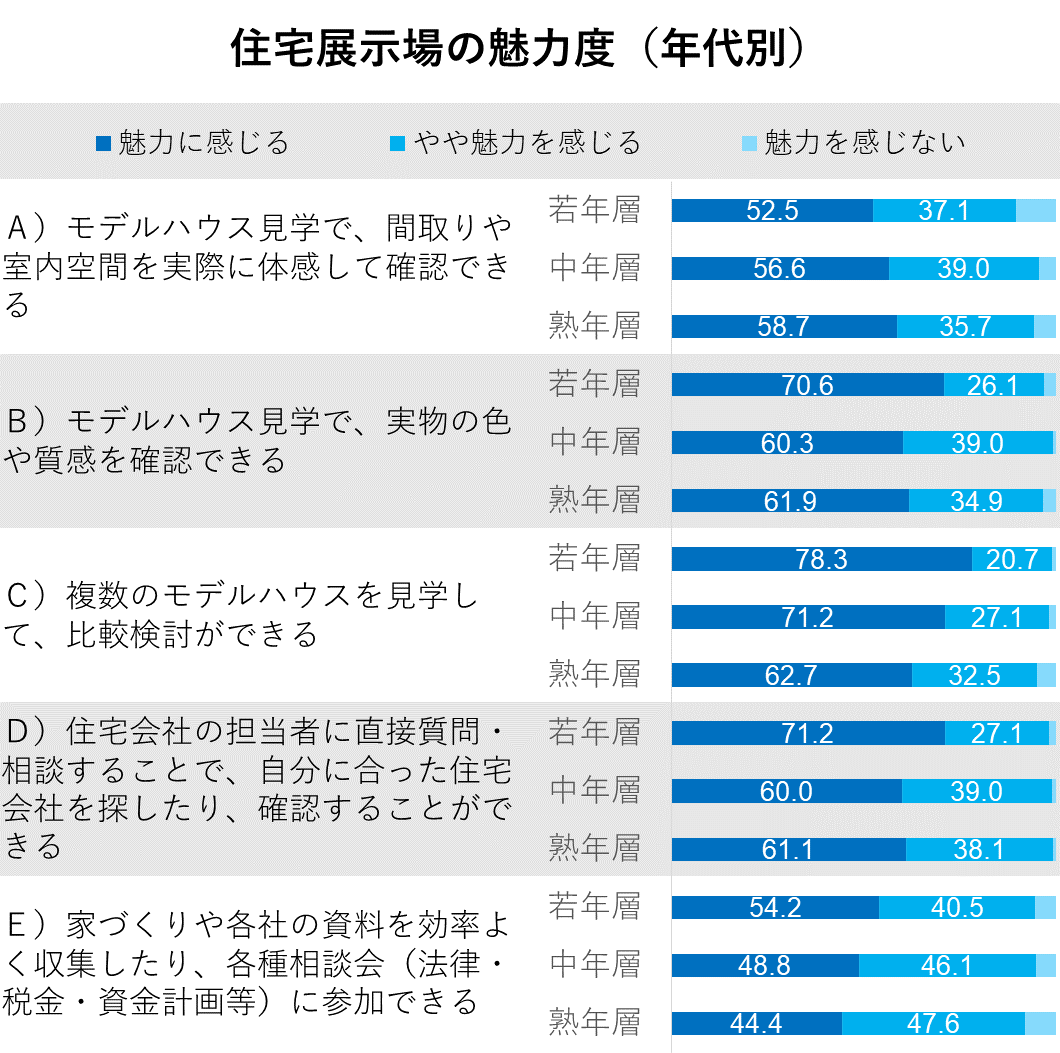

年代別にみていくと、全体的に若年層はさまざまなことに魅力を感じています。ほとんどの項目で若年層のほうが魅力を感じている人が多いのですが、「A)モデルハウス見学で、間取りや室内空間を実際に体感して確認できる」については、年齢層が上がるにつれ魅力を感じる人が増えています。

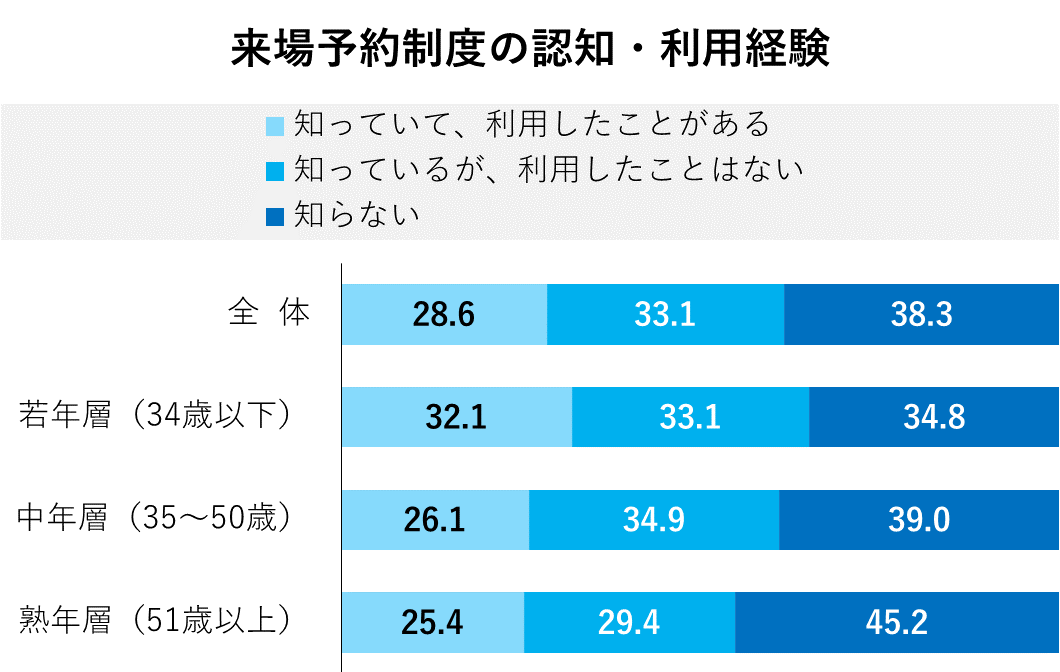

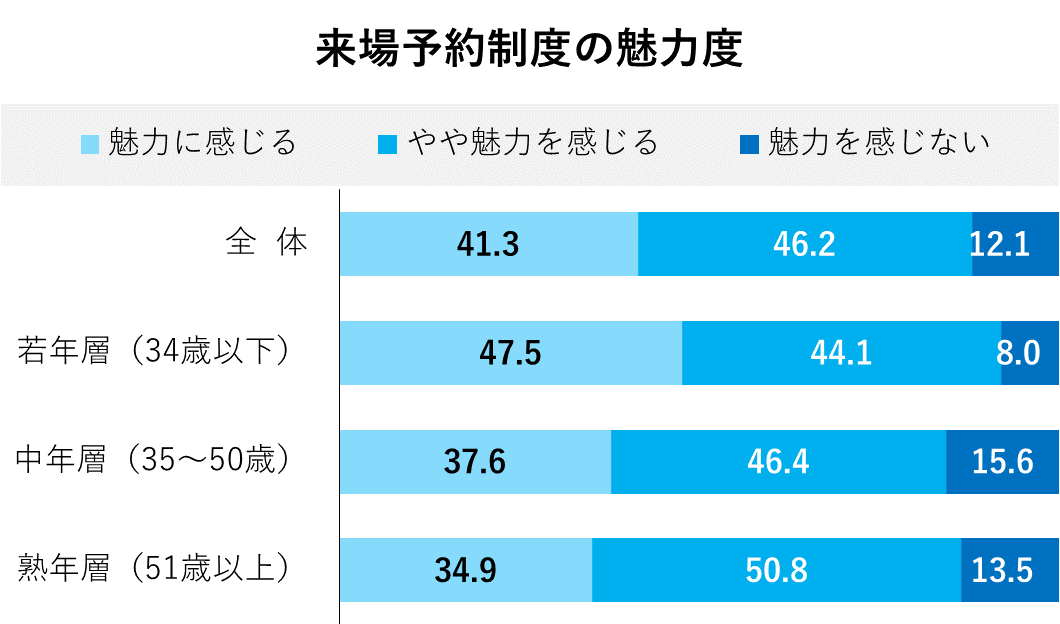

総合住宅展示場の来場予約制度について『認知度』(知っていて、利用したことがある+知っているが、利用したことはない)は61.7%という結果でした。年代別では、年代が上がるにつれ、認知が下がる傾向です。

来場予約制度について「魅力に感じる」「やや感じる」をあわせた『魅力度』は、87.5%でした。年代別では若年層のスコアが顕著に高く、『魅力度』は91.6%となっています。

住宅展示場の魅力についてまとめると、

・若年層は住宅展示場のさまざまな面に魅力を感じている

・年齢層が上がるにつれ、間取りや室内空間の実体験の魅力度がアップ

・来場予約は若年層に人気

という結果となりました。

住宅展示場の来場予約は、訪れるモデルハウスが決まっている時にスムーズに案内してもらえるメリットがあります。さらに家族構成や希望のプランなどをあらかじめ伝えておくと、それにあわせた資料も用意してくれるので、より充実した情報収集ができます。

ただ、予約なしでも気軽に訪問できるのも住宅展示場のメリット。上手に使ってモデルハウスめぐりを楽しんでみてください。

住宅生産振興財団と住宅展示場協議会では、毎年全国の総合住宅展示場に来場した方を対象に「総合住宅展示場来場者アンケート」を実施しています。

本シリーズでは2020年の調査の内容を詳しく見ていきます。

第6回は「初めての総合住宅展示場」についてです。

調査概要

| 目 的: | 総合住宅展示場来場者の住宅計画および総合住宅展示場の利用実態等を分析・把握すること |

| 時 期: | アンケート依頼 2020年8月21日~9月22日 |

| アンケート回収 2020年8月29日~10月5日 | |

| 集 計・分 析 2020年10月6日~11月2日 | |

| 調 査 方 法: | 全国32の総合住宅展示場への来場時にアンケートを依頼し、帰宅後に直接記入していただき、後日郵送にて回収 |

| データ提供元: | 住宅生産振興財団 住宅展示場協議会 |

| 調 査: | (株)日本経済社 |

調査概要

◆目 的

総合住宅展示場来場者の住宅計画および総合住宅展示場の利用実態等を分析・把握すること

◆時 期

アンケート依頼 2020年8月21日~9月22日

アンケート回収 2020年8月29日~10月5日

集 計・分 析 2020年10月6日~11月2日

◆調査方法

全国32の総合住宅展示場への来場時にアンケートを依頼し、帰宅後に直接記入していただき、後日郵送にて回収

◆データ提供元

住宅生産振興財団 住宅展示場協議会

◆調 査

(株)日本経済社

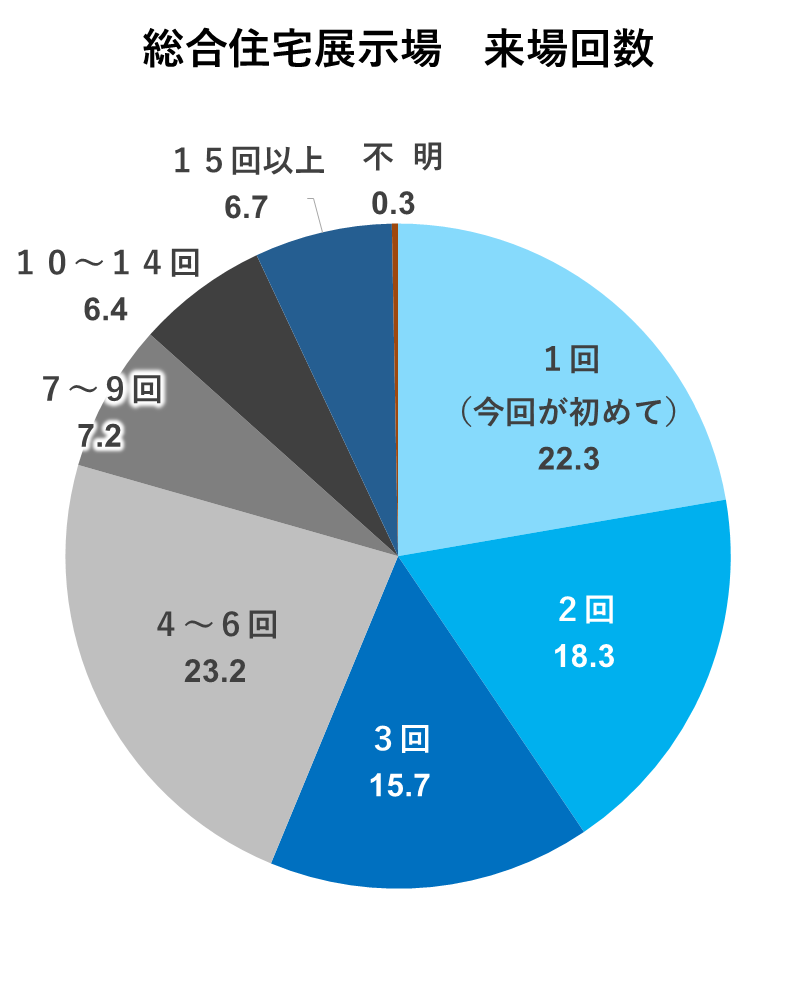

まずは、調査全体で、総合住宅展示場にどのくらい訪問しているのかを見てみましょう。

総合住宅展示場の来場箇所は全体として「1か所」の34%が最も多く、平均は2.34か所。延べ来場回数は「4~6回」が最も多く、平均は4.71回という結果となりました。

今回は来場回数が1回の「初めての住宅展示場訪問者」の回答に注目し、初めての訪問がどのように行われたのかを見ていこうとおもいます。

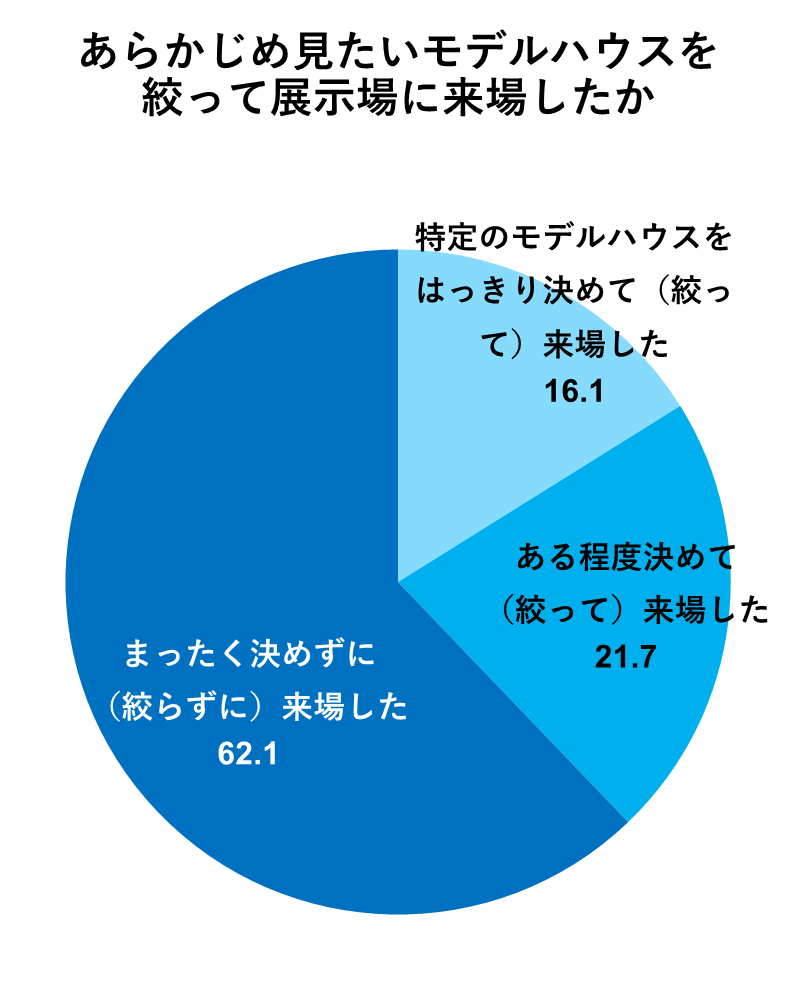

初めて住宅展示場を訪れた人のモデルハウスの絞り込み状況は、「全く決めずに来場した」人が6割以上でした。「はっきり決めて来場した」人は16.1%で、多くの人が明確な絞り込みをせずに住宅展示場に訪れている様子がうかがえます。

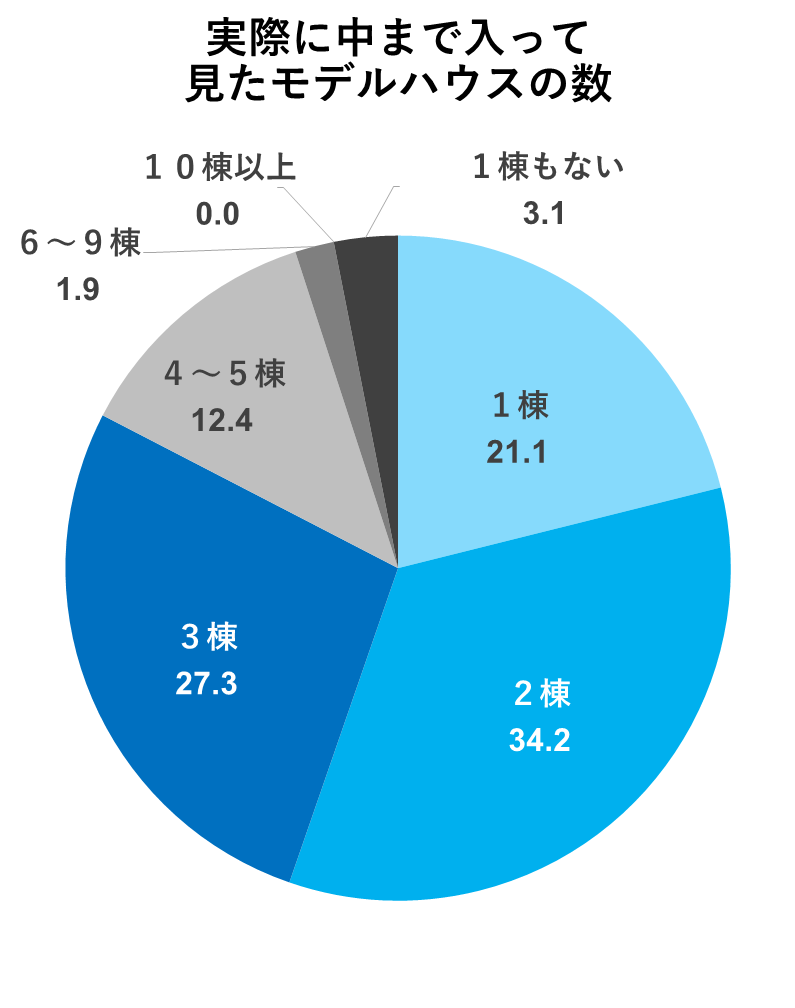

実際に中まで入ったモデルハウスの数は2棟が34.2%、3棟が27.3%、1棟が21.1%となりました。3棟までの人が8割を占め、うち6割以上の人が2~3棟のモデルハウスを訪れているようです。

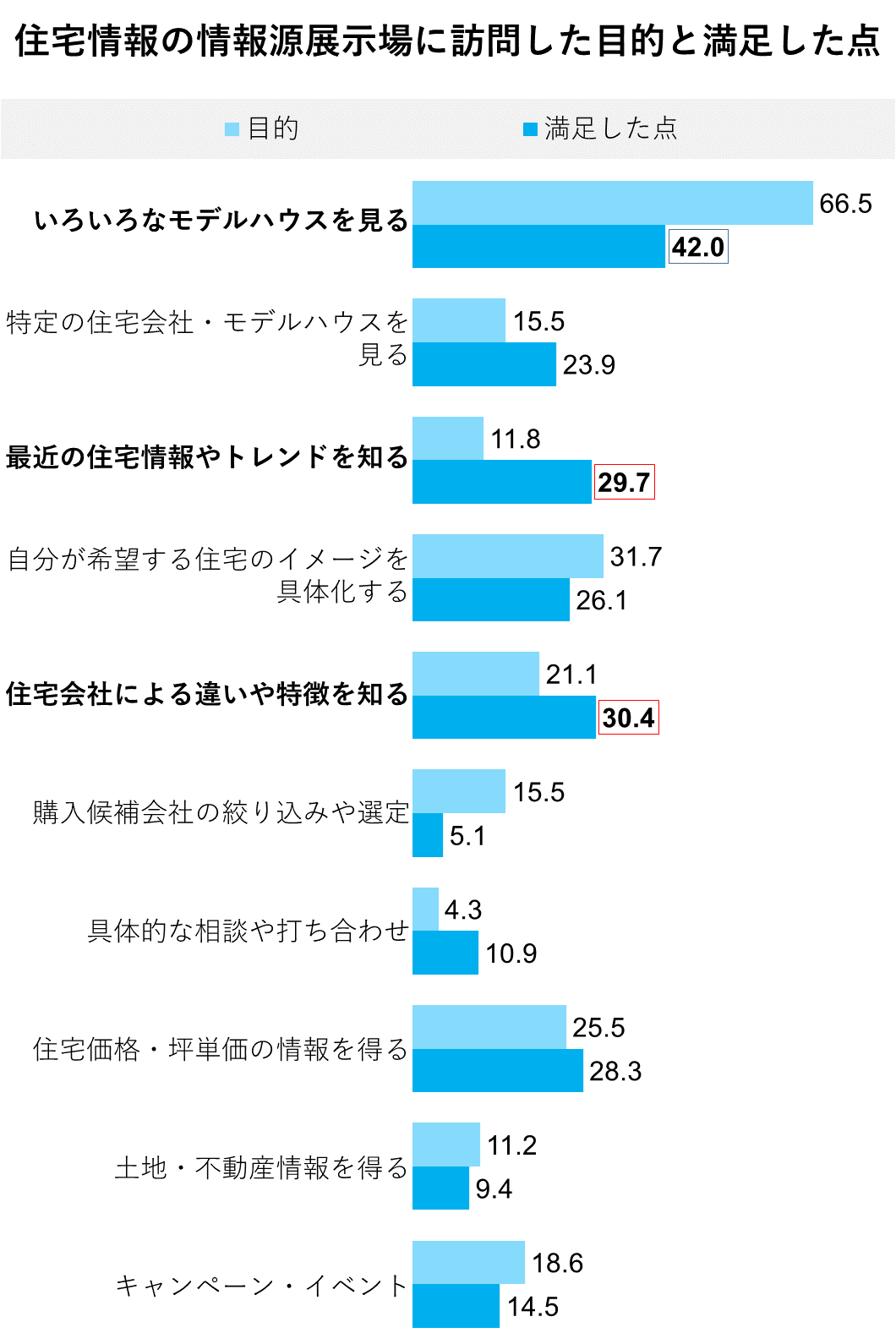

初めて総合住宅展示場を訪れた人の、訪問前に考えていた目的と、実際に行って満足した点を聞いた結果を比較してみましょう。

訪問前の目的として「いろいろなモデルハウスを見る」と答えた人が最も多いのですが、実際に「いろいろなモデルハウスを見られた」と感じた人は42.0%と3分の2程度となっています。

一方で、「最近の住宅情報やトレンドを知る」「住宅会社による違いや特徴を知る」は、当初の目的としてはあまり挙げられていませんでしたが、実際に行ってからの満足度の数値が高くなっています。

初めての総合住宅展示場への訪問についてわかったことは

・訪れたモデルハウスの数は1~3棟の人が8割、うち2~3棟の人が6割

・いろいろなモデルハウスを見ようと思って訪れて、実際に満足する棟数を訪れることができた人は3分の2程度

・最新トレンドや住宅会社の違いなど、新たな知識を得たことに満足している人が多い

さまざまなハウスメーカーが内覧できる家を展示している住宅展示場では、「いろんな家を見たい」と考えがちですが、行ってみると敷地も広く、詳しく見れば見るほど1棟あたりの見学時間がかかるもの。実際に初めて訪れた人は意外に棟数を見られなかったと感じた人も多かったようです。

一方で最新のトレンドや、住宅会社ごとの違いなど、知らなかった情報を入手できたという予想外のメリットを満足した点に挙げている人もいて、住宅展示場の良さを感じていただけたのではないかと思います。

総合住宅展示場を訪れる前に、気になるモデルハウスをいくつかピックアップしておくと効率よく総合住宅展示場をまわることができます。 当サイトではハウスメーカー各社のカタログを無料で一括請求できますので、住宅展示場に訪れる前の情報収集にぜひご活用ください。

住宅生産振興財団と住宅展示場協議会では、毎年全国の総合住宅展示場に来場した方を対象に「総合住宅展示場来場者アンケート」を実施しています。

本シリーズでは2020年の調査の内容を詳しく見ていきます。

第5回は「信頼できる住宅会社」についてです。

調査概要

| 目 的: | 総合住宅展示場来場者の住宅計画および総合住宅展示場の利用実態等を分析・把握すること |

| 時 期: | アンケート依頼 2020年8月21日~9月22日 |

| アンケート回収 2020年8月29日~10月5日 | |

| 集 計・分 析 2020年10月6日~11月2日 | |

| 調 査 方 法: | 全国32の総合住宅展示場への来場時にアンケートを依頼し、帰宅後に直接記入していただき、後日郵送にて回収 |

| データ提供元: | 住宅生産振興財団 住宅展示場協議会 |

| 調 査: | (株)日本経済社 |

調査概要

◆目 的

総合住宅展示場来場者の住宅計画および総合住宅展示場の利用実態等を分析・把握すること

◆時 期

アンケート依頼 2020年8月21日~9月22日

アンケート回収 2020年8月29日~10月5日

集 計・分 析 2020年10月6日~11月2日

◆調査方法

全国32の総合住宅展示場への来場時にアンケートを依頼し、帰宅後に直接記入していただき、後日郵送にて回収

◆データ提供元

住宅生産振興財団 住宅展示場協議会

◆調 査

(株)日本経済社

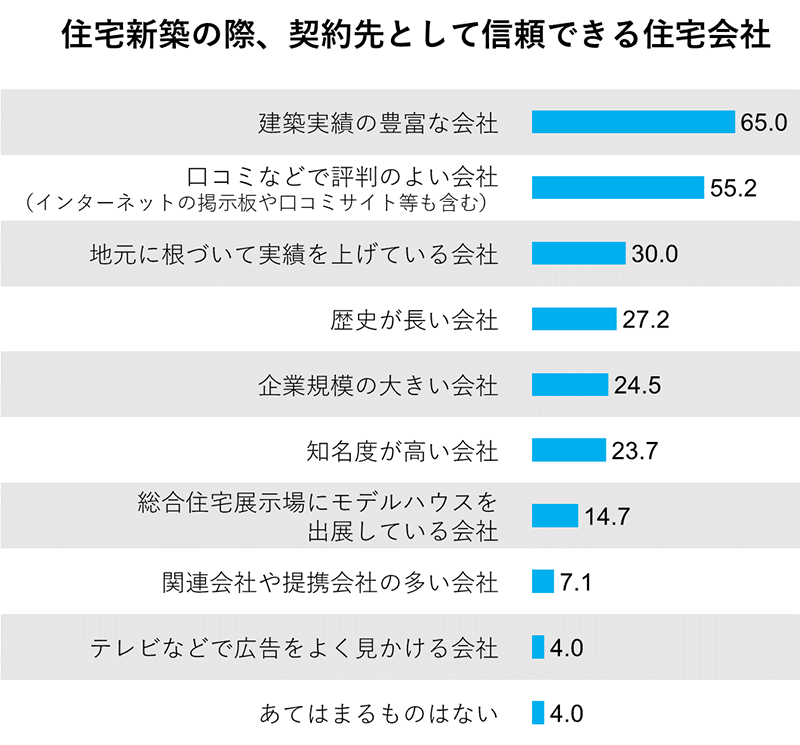

信頼できる住宅会社とはどんな会社かを聞いたところ、「建築実績が豊富な会社」が65%と最も高い結果となりました。第2位に「口コミなどで評判のよい会社」55.2%、第3位に「地元に根づいて実績を上げている会社」の30%が続き、実績や評判を大切にする人が多いことがわかります。

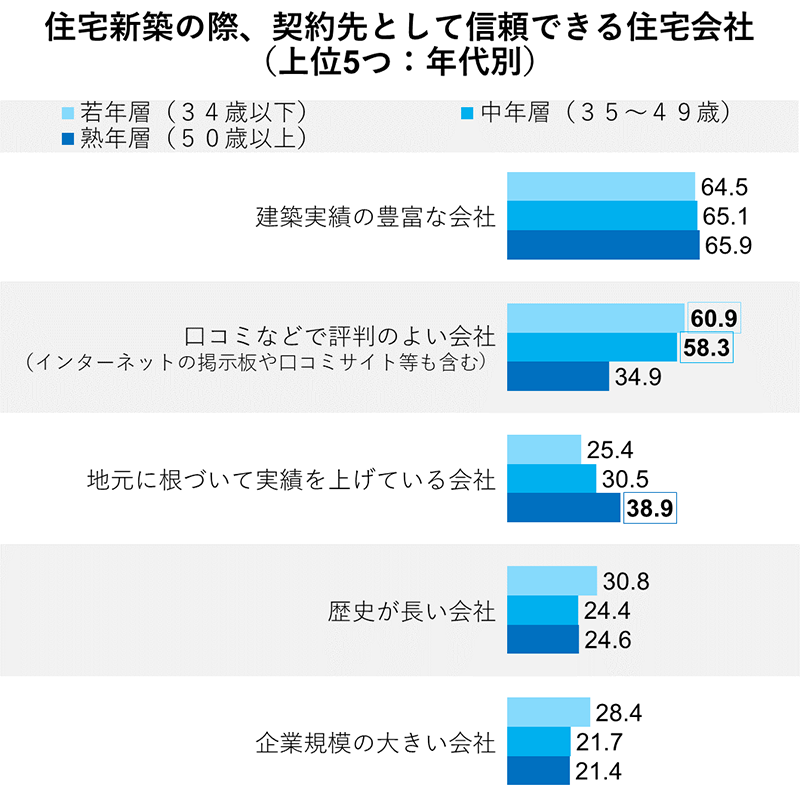

上位5項目を年代別に見ると、どの年代層も最も信頼できるのは「建築実績の豊富な会社」という結果になりました。ただ、2番目は、若年層・中年層が「口コミ」が入ったのに対して、熟年層は「地元に根づいて実績を上げている会社」が入り、「口コミ」は第3位ですが、34.9%と低い数値になっています。

また、若年層は「地元で実績」よりも「歴史が長い」「企業規模が大きい」ほうが信頼度が高いという結果となっています。

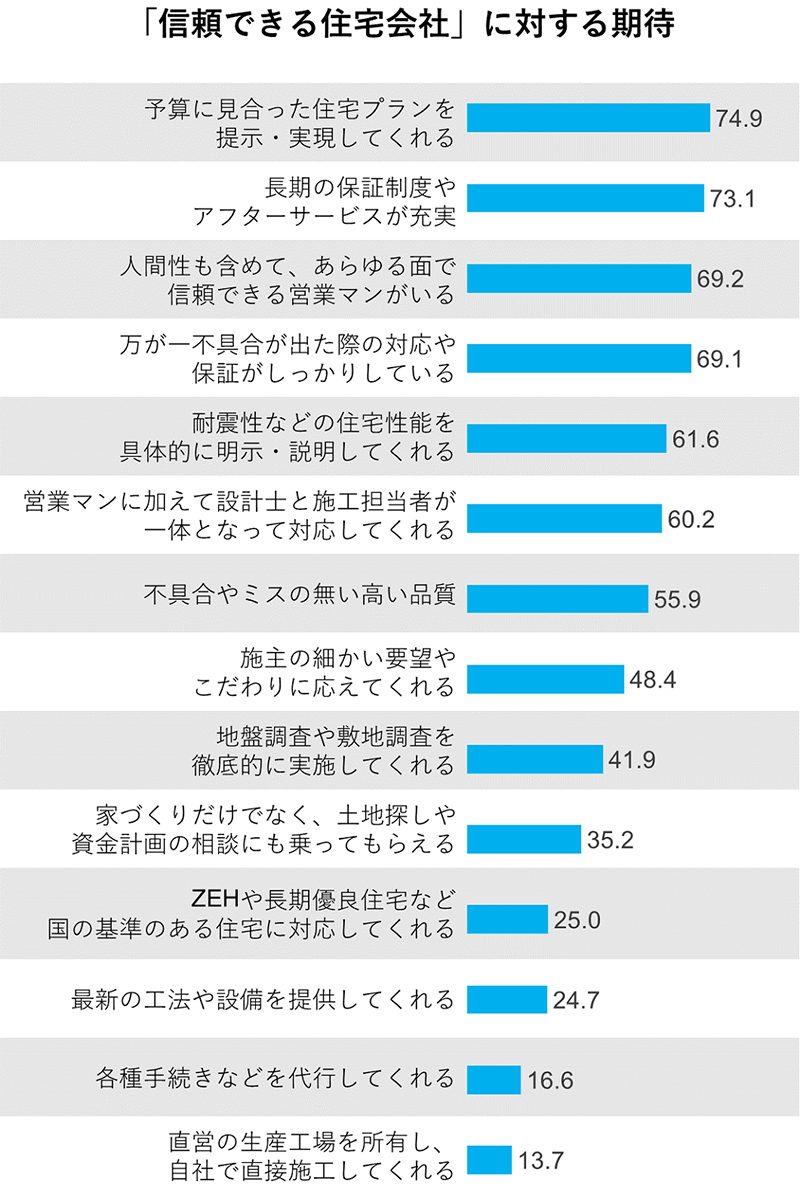

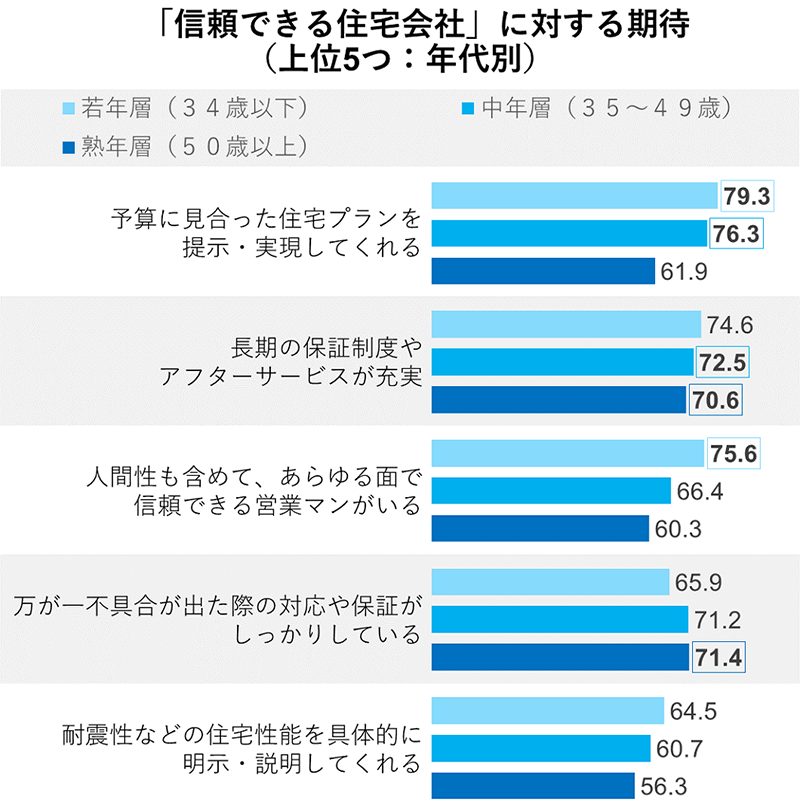

住宅会社に期待することを聞いた設問では、「予算に見合った住宅プランを提示・実現してくれる」が最も高く、続いて「長期の保証制度やアフターサービスが充実」「人間性も含めて、あらゆる面で信頼できる営業マンがいる」が入りました。

上位5項目を年代別に見ると、若年層・中年層が最も期待していることは「予算に見合った住宅プラン」ですが、熟年層が最も期待しているのは「万が一不具合が出た際の対応や保証がしっかりしている」でした。2番目に期待していることは、若年層が「信頼できる営業マン」中年層・熟年層は「長期の補償やアフターサービス」となりました。

若年層は保証やアフターサービスよりも、プランの実現や営業マンの信頼度を重視し、逆に熟年層は保証やアフターサービスを重視していることがわかります。

信頼できる住宅会社、住宅会社に求めることについて調査からわかったことは

・実績のある会社が信頼できると考える人が多い

・若年層・中年層は「口コミ」を、熟年層は「地元での実績」を重視

・若年層は「信頼できる営業マン」を、中年層・熟年層は「長期の補償やアフターサービス」を期待

という結果となりました。

インターネットに親和性が高く、実社会でも多くの人と関わり合いを持つ機会が多い若年層や中年層は、口コミを信頼し、さらに若年層は信頼できる営業マンと家づくりができることを期待しているようです。

一方、長年住まいに向き合い、さまざまな経験をしてきた熟年層は、地元で実績のある会社を信頼し、不具合が起きた際にきちんと対応してくれることを重視しているようです。

一生に何度もあるわけではない、家づくりの機会。良い住宅会社と出会い、満足のいく家を建てたいものです。

さまざまなハウスメーカーが一堂に会し、情報収集ができる総合住宅展示場は、その「出会いの場」となるかもしれません。

住宅会社について、どこを選べばよいのかわからないと感じたら、ぜひお近くの住宅展示場に足を運んでみてくださいね。

●【総合住宅展示場来場者アンケート2020】

●【全国の住宅展示場一覧】

住宅生産振興財団と住宅展示場協議会では、毎年全国の総合住宅展示場に来場した方を対象に「総合住宅展示場来場者アンケート」を実施しています。

本シリーズでは2020年の調査の内容を詳しく見ていきます。

第4回は「住宅展示場に行くきっかけと家づくりの情報源」についてです。

調査概要

| 目 的: | 総合住宅展示場来場者の住宅計画および総合住宅展示場の利用実態等を分析・把握すること |

| 時 期: | アンケート依頼 2020年8月21日~9月22日 |

| アンケート回収 2020年8月29日~10月5日 | |

| 集 計・分 析 2020年10月6日~11月2日 | |

| 調 査 方 法: | 全国32の総合住宅展示場への来場時にアンケートを依頼し、帰宅後に直接記入していただき、後日郵送にて回収 |

| データ提供元: | 住宅生産振興財団 住宅展示場協議会 |

| 調 査: | (株)日本経済社 |

調査概要

◆目 的

総合住宅展示場来場者の住宅計画および総合住宅展示場の利用実態等を分析・把握すること

◆時 期

アンケート依頼 2020年8月21日~9月22日

アンケート回収 2020年8月29日~10月5日

集 計・分 析 2020年10月6日~11月2日

◆調査方法

全国32の総合住宅展示場への来場時にアンケートを依頼し、帰宅後に直接記入していただき、後日郵送にて回収

◆データ提供元

住宅生産振興財団 住宅展示場協議会

◆調 査

(株)日本経済社

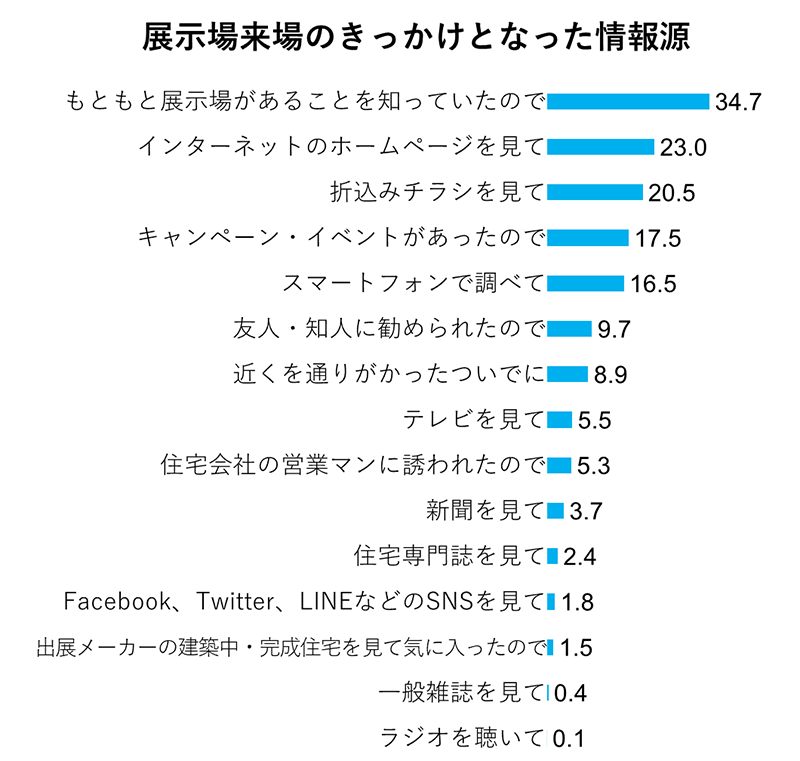

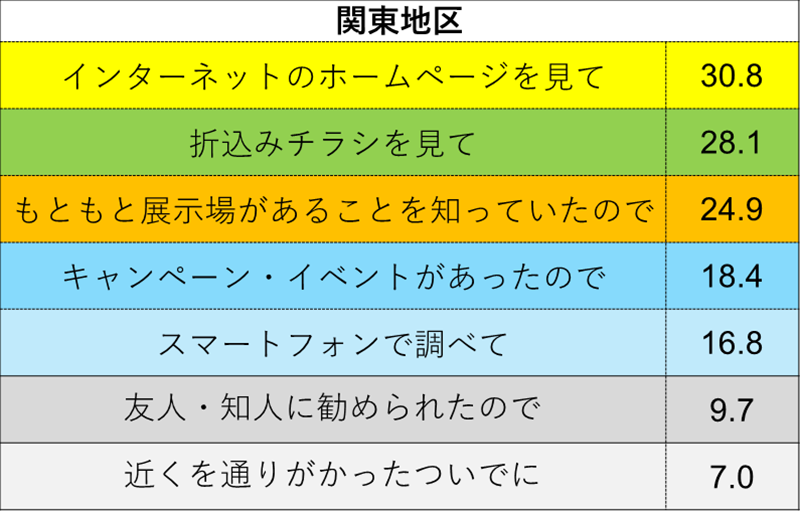

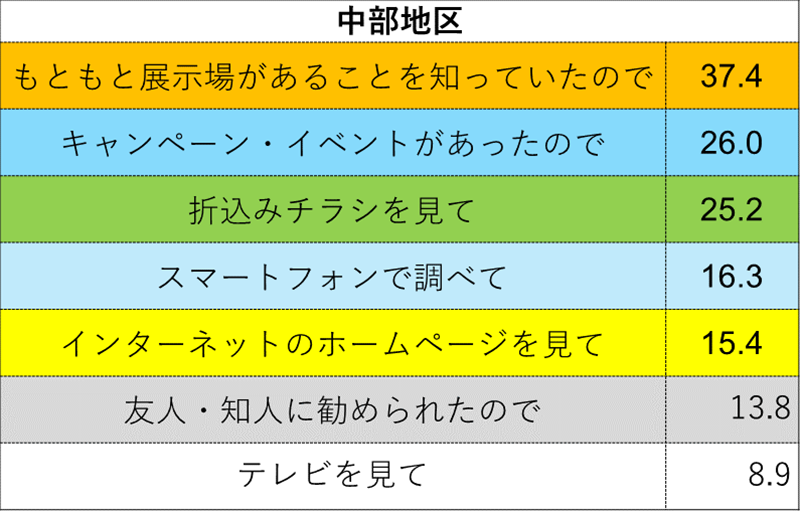

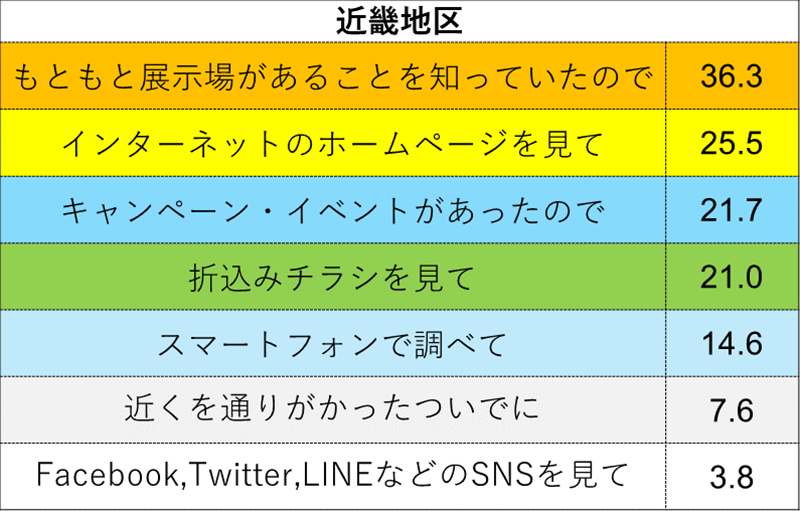

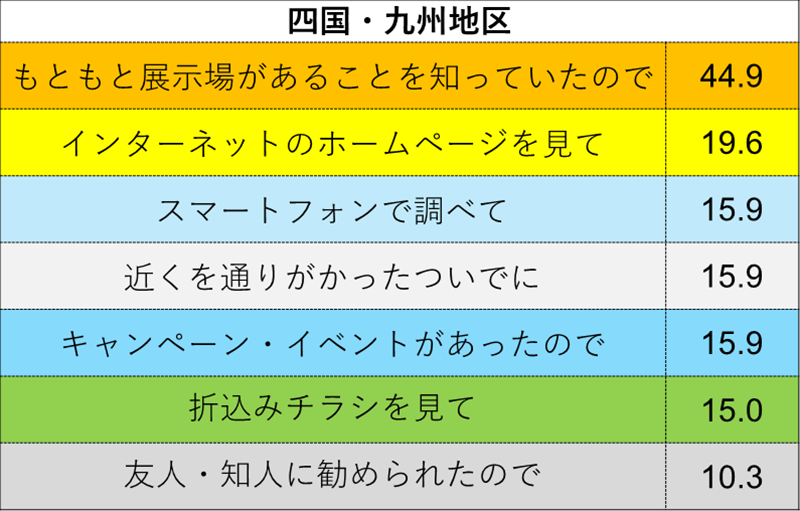

総合住宅展示場に来場したきっかけを聞いたところ、全体で最も多かったのは「もともと、展示場があることを知っていたので」(34.7%)、次に「インターネットのホームページを見て」(23.0%)、「折込みチラシを見て」(20.5%)となりました。

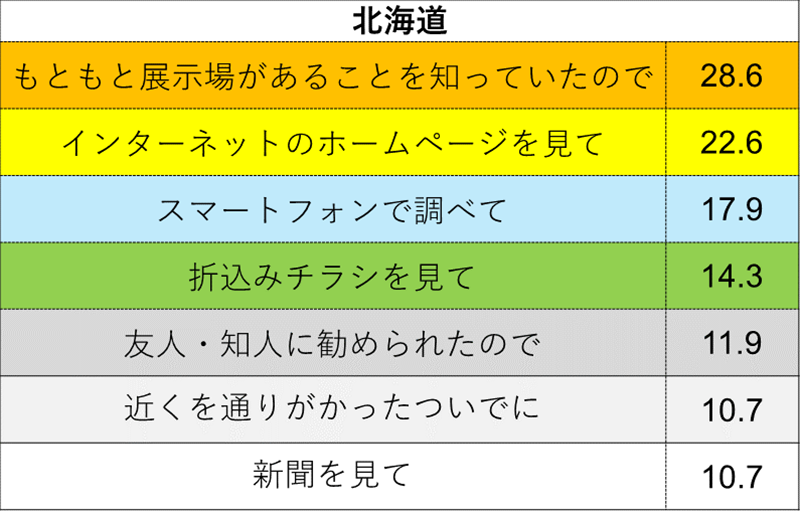

地域別に見て行くと、北海道は「近くを通りがかったついでに」と「新聞を見て」が同率6位に入っており(10.7%)、他の地域より上回っています。

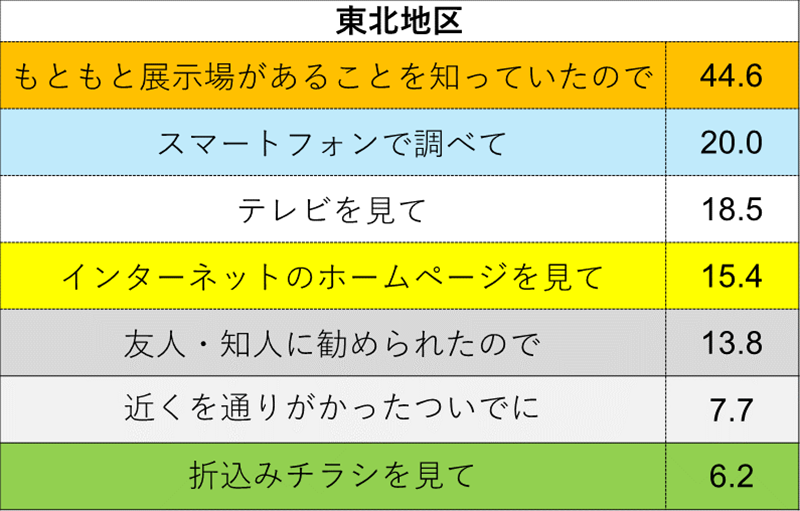

東北地区は、2位に「スマートフォンで調べて」(20.0%)、3位に「テレビを見て」(18.5%)が入りました。

関東の1位は「インターネットのホームページを見て」(30.8%)が入り、3割を占めています。また2位に「折込みチラシを見て」(28.1%)が入りました。いずれも全国で最も高い数値となっています。

「キャンペーン・イベントがあったので」は中部地区で2位(26.0%)となり、これは全国で最も高い数値です。近畿地区では3位(21.7%)に入っています。

「もともと、展示場があることを知っていたので」と答えた人が最も多かった四国・九州地区では4位に「近くを通りがかったついでに」(15.9%)が入りました。

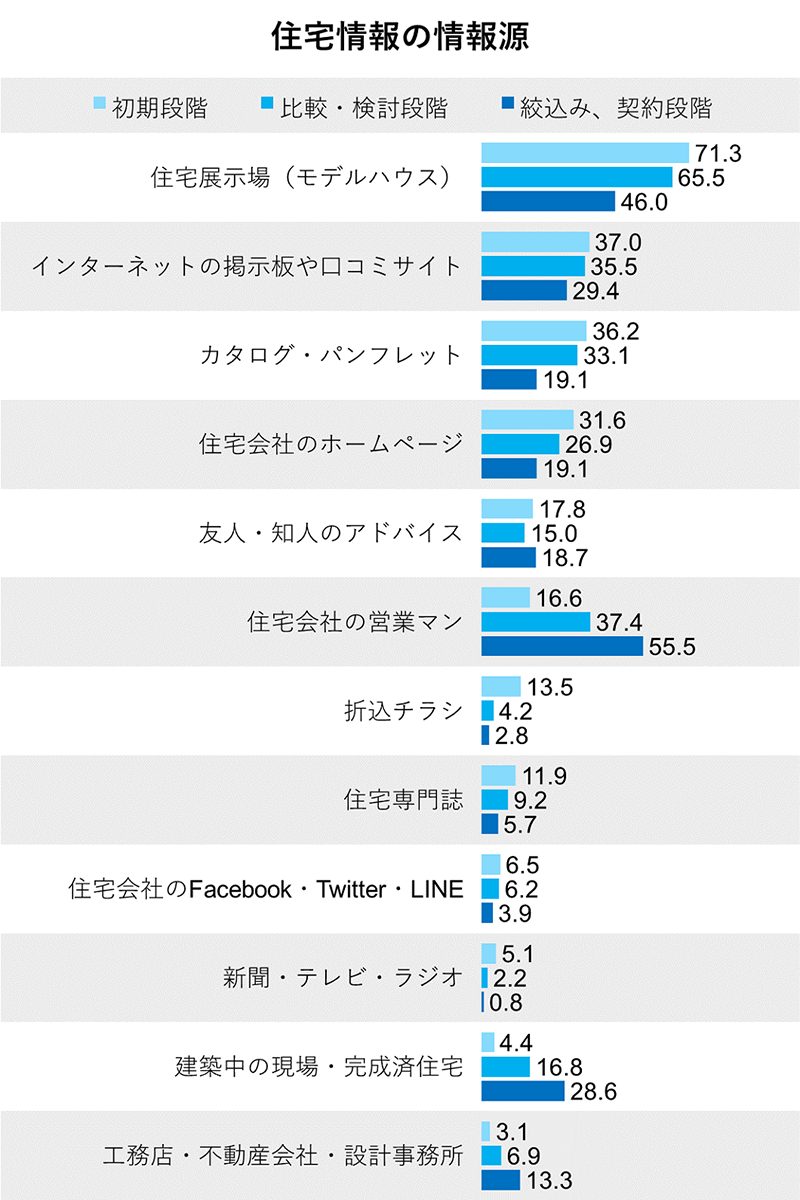

次に、家づくりの段階と、利用する情報源についてみていきます。

家づくりを考え始めた『初期段階』や『比較・検討段階』において、「住宅展示場」は圧倒的によく利用されています。

一方家づくりの『絞り込み・契約段階』では「営業マン」が55.5%と最も高くなっていることから、契約が近づくにつれ、営業さんの声が重視されている様子がうかがえます。

また、建築有の現場・完成済住宅も段階を経て高くなっており、住宅計画が段階を経て具体化していく様子が見て取れます。

総合住宅展示場に行くきっかけ、家づくりの参考にした情報についての調査の結果では

・もともと総合住宅展示場があることを知っていて来場している人が多い

・関東地区はインターネットやチラシで展示場の情報を得ている人が多い

・初期段階は住宅展示場を参考に、契約が近づくにつれ住宅会社の営業さんや建築中の現場・完成済み住宅を参考にする人が増える

総合住宅展示場は、家づくりの初期段階に役立つと考えている人が多いことがわかりました。また、来場者の3分の1は、来場した住宅展示場の存在を以前から知っていたことが、来場のきっかけになっています。

もし将来家づくりを考えていて、近くに総合住宅展示場があれば、ぜひ気軽に足を運んでみてくださいね。

●【総合住宅展示場来場者アンケート2020】

●【全国の住宅展示場一覧】